Вы здесь

Оруэлл как предчувствие

О чем на самом деле писал Оруэлл в своем знаменитом романе и что такое настоящий тоталитаризм – в новом эссе нашего постоянного автора новосибирца Володи Злобина.

Если спросить даже начитанного человека, как устроена Утопия Томаса Мора, родоначальника утопической литературы, вряд ли прозвучит вразумительный ответ. Но если поинтересоваться антиутопической перспективой, ответ последует с куда большей вероятностью — во всех леденящих подробностях.

Несколько пугающее наблюдение: лучше запоминается Апокалипсис.

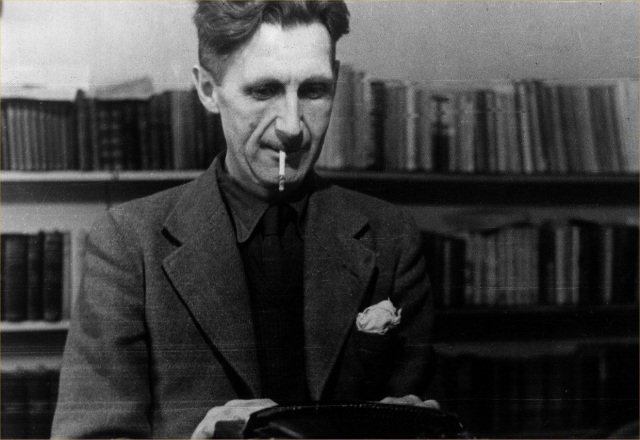

Ни один роман ХХ века не называют пророческим так же часто, как «1984» Джорджа Оруэлла. Он и в тиражах среди пророков: Библия, Маркс, потом Оруэлл. Роман стал олицетворением тоталитаризма, образцовой антиутопией и даже больше — метафорой, сравнением, языком. «Это как у Оруэлла», «1984-й наступил», «Здравствуй, Министерство Правды» и прочее — вполне себе часть современной речи, рано усваиваемая культурная реакция на раздражитель. О том, почему Оруэлл был прав, написаны тысячи статей. Исследования о писателе выходят с почти политэкономическими названиями («Почему так важен Оруэлл» К. Хитченса), что напоминает тот род марксистской литературы, всё доказывающий, почему Маркс ничуточки не устарел. Роман Оруэлла, как и его соседи по тиражу, превратился в догму, которая не может ошибаться. Пикантность в том, что Оруэлл, по крайней мере в столетней перспективе, ошибся колоссально, описав модель общества, которая так и не возникла, но при этом — и это уже подозрительное противоречие — литературное пророчество Оруэлла редко подвергается сомнению, а в массовом сознании оно и вовсе непреложно, хотя сам Оруэлл говорил: я не пророчествовал, а только предупреждал.

Но писателя как будто не слышат.

И вот это уже тревожно. Если не сказать больше.

Для начала роман Оруэлла неверно называть антиутопией. Скорее, это дистопия, то есть горестная утопия со знаком минус, жанр, где смысл утопического не отрицается, а показывается негативно. В дистопии описывается идеальный кошмар, выверенное общество ужаса. Дистопия подчерпывает с поверхности утопии её самые ядовитые фракции — абсолютную власть, распорядочность, конец исторического и социального — и не уничтожает тем утопическое, а предупреждает об опасностях на путях построения справедливого общества. Сам Оруэлл успел сказать, что не писал «ещё одну антиутопию», а написал «роман в форме утопии», чем подтвердил жанровое предназначение «1984» как спор с тоталитаризмом, а не с идеалом.

Это важная разница, поскольку смысл антиутопии состоит в отрицании возможности идеального общества, это отказ от утопического как такового. Тогда как дистопия лишь гиперболизирует утопическое, выворачивает его наизнанку. Саму утопию можно охватить словами социолога Карла Маннгейма:

Мы будем считать утопичной лишь ту «трансцендентную по отношению к действительности» ориентацию, которая, переходя в действие, частично или полностью взрывает существующий в данный момент порядок вещей.

То есть утопия утопическое провозглашает, антиутопия — отрицает, а дистопия — негативизирует и предупреждает. Мрак дистопии не отменяет основу утопического, то есть сознание, руководствующееся идеальными категориями. В случае «1984», где в конце романа О’Брайен произносит исступлённую сверхсолипсистскую речь, отмены утопии не просто не происходит, а она утверждается во всей своей жуткой тотальности:

Мы покорили материю, потому что мы покорили сознание. Действительность — внутри черепа. Вы это постепенно уясните, Уинстон. Для нас нет ничего невозможного. Невидимость, левитация — что угодно. Если бы я пожелал, я мог бы взлететь сейчас с пола, как мыльный пузырь. Я этого не желаю, потому что этого не желает партия.

Оруэлл и не мог написать антиутопию. Это бы шло вразрез с его твёрдым убеждением в том, что тоталитаризм выступает как запрет мечты. Оруэлл был этическим утопистом, колюче желал построения справедливого общества, прекрасно понимая его опасности и издержки. Приписать Оруэллу антиутопию – значит приписать ему поражение, полное разочарование в том, во что писатель верил и за что боролся. Вера в утопическое осталась с Оруэллом до конца его дней — об этом его последние записи и шепоток. Вера эта даже в безысходном «1984» присутствует, где «вся надежда на пролов». Роман писателя точнее рассматривать не как обличение утопии, а как её защиту. В этическом, волевом смысле. Это одинокая правда умирающего, но несдавшегося человека.

Не совсем верно понимать мир Оруэлла и как абсолютный тоталитаризм. В «1984» возможно восстание. Это книга о последних людях, которые ещё могут сражаться (первоначальное название романа — «Последний человек в Европе»). Тоталитаризм Оруэлла только формирующийся, ему остаётся шестьдесят шесть лет до полной лингвизации-вакцинации 2050 года. Здесь кроется небольшой недочёт — исчисление от рождения Христа, тогда как даже в реальной истории — среди брюмеров и жерминалей Французской революции — летоисчисление старались обнулить, начав заново. В случае «1984» его должны были отменить вовсе, ибо партия была всегда, ей не нужна измерительная линейка, а только точка от сотворения себя-мира. В «1984» общество ещё темпорально: Смит вспоминает голодное детство, бомбёжки, великие чистки шестидесятых, заглядывает в газетное прошлое и думает о будущем. В полном тоталитаризме это было бы невозможно, ибо не существовало бы объективного сравнения. Оруэлл запечатлел момент перед трупным окоченением, последний вздох, когда удаётся глотнуть воздуха: в руки попадают сомнительные передовицы, а в пивных скандалят дореволюционные старики. В Океании есть динамика — урезающийся паёк, увеличивающиеся рабочие смены, незаметное таяние досуга, подчищаемая история, упрощаемый язык… и так шестьдесят шесть лет, чья-то жизнь, умещённая в каждодневное сжатие, утягивание, уплотнение. Абсолютное подавление («Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека — вечно»!) ещё не настало: утопическое тоталитарное общество, исключающее саму мысль о неповиновении, пока не построено.

Становление его Оруэлл связал с искусственным языком — новоязом (Newspeak). Он не позволял носителю осуществить мыслепреступление, следовательно, исключал возможность любого другого отступничества. Новояз добивался этого как через сокращение словаря, строго разделённого на три области применения, так и через ряд языковых конструкций:

Приведем только один пример. Слово «свободный» в новоязе осталось, но его можно было использовать лишь в таких высказываниях, как «свободные сапоги», «туалет свободен». Оно не употреблялось в старом значении «политически свободный», «интеллектуально свободный», поскольку свобода мысли и политическая свобода не существовали даже как понятия, а следовательно, не требовали обозначений.

В новоязе преобладали сокращения, популярные в первой половине ХХ века (командарм, агитпоезд, «Детгиз»), а также мода на аббревиатуры (ДОСААФ, ВКП(б), РККА). Отсюда Оруэлл выводил неизбежную потерю смысла:

Слова «Коммунистический Интернационал» приводят на ум сложную картину: всемирное человеческое братство, красные флаги, баррикады, Карл Маркс, Парижская коммуна. Слово же «Коминтерн» напоминает всего лишь о крепко спаянной организации и жесткой системе доктрин.

Вот некоторые новоязовские слова: речекряк (duckspeak), двоемыслие (doublethink), самостоп (crimestop), саможит (ownlife), белочёрный (blackwhite), ангсоц (не engsoc, кстати, а ingsoc). Новояз стремился к сокращению количества передающих знаков, ибо усматривал в их числе прямую связь с передаваемым посланием. Чем меньше набор необходимых слов — тем меньше возможности для мыслепреступления, чем короче слово — тем короче передаваемый им смысл. Поэтому сокращается количество глаголов, поэтому уничтожаются антонимы. «Сытости» самой по себе достаточно, ни к чему иметь противоположностью «голод», достаточно «несытости». Всё это служит целью утверждения абсолютной власти:

В конце концов мы сделаем мыслепреступление попросту невозможным — для него не останется слов. Каждое необходимое понятие будет выражаться одним-единственным словом, значение слова будет строго определено, а побочные значения упразднены и забыты.

Новоязовские опыты Оруэлла настолько же поразительны, насколько неверны. Опровержения заслуживает не новояз «1984», где он законное художественное допущение, а тот новояз, что выплеснулся из романа в публицистику и даже научно-прикладные работы.

Оруэлл построил новояз на уверенности в существовании непреложной связи между знаком и формой его представления. Якобы за «Коммунистическим интернационалом» гораздо больше значения, чем за «Коминтерном». Якобы староязовское слово «правоверный» (orthodox) имеет подозрительное подрывное значение, а новоязовская замена «благомыслящий» (goodthinker) таковой лишена. Почему — Оруэлл не объясняет. Стоит заметить, что форма и содержание знака не находятся в жёсткой неменяющейся сцепке, наоборот, это подвижная валентная связь с большим, порой даже безграничным допущением. Языковой знак асимметричен, в нём нет тождества означаемого и означающего. Проще говоря, минималистический словарь ангсоца, стремящийся закрепить за одним словом только одно значение, обречён столкнуться с расширительной способностью речи. Так, вероятно, в словарь новояза внесут слово «крыса» хотя бы из-за хвостатого засилья. Даже если всё семейство мышиных заменят единственным словом «грызун», оно немедленно приобретёт побочное значение. Например, как обозначение человека, чем-то напоминающего грызуна. Неосознанно это показал сам Оруэлл:

Все сидели очень тихо. Напротив Уинстона находился человек с длинными зубами и почти без подбородка, похожий на какого-то большого безобидного грызуна.

Грызунами будут называть не только членов семейства мышиных, но и людей, ведущих себя как мыши и крысы — суетящихся, вороватых, неприятных, разносящих болезни, пугливых, пискляво говорящих... И вот уже возникает ряд прилагательных, наречий, глаголов. Слово, которым Партия попыталась ужать значение, разрослось бы, охватив неучтённый смысл. Чисто языковыми методами результат недостижим. Надо бить током.

Смысловое различие может вообще не корениться в различаемости написания и звучания знака. Это, естественно, любой омоним. Новояз избавлялся от них, но, даже закрепляя за одним словом только одно значение, новояз не привёл бы к выхолащиванию смысловых различий. Так, в аккадском языке понятия «преступление» и «наказание» обозначались одними и теми же словами, такими как 'nn annu, š'r šêrtu, hţ'hiţţu (по «Словарю шумеро-аккадского языка» Л. А. Липина), что не мешало вавилонянам, создавшим сложную юридическую систему, осознавать имеющуюся между преступлением и наказанием разницу.

Наконец, языковая модель Оруэлла не учитывала условия, в которых передавалось сообщение. Даже если представить, что Партия максимально упростит жизнь (мир «1984» уже пуст и безвиден), его наличия всё равно достаточно, чтобы высказывание — естественно, разрешённое — могло приобрести новое лексическое значение и тем стать запретным. Достаточно новоязовцу в одной из туристических поездок услышать уток и заметить, что они общаются речекряком, как простая констатация нарушит закреплённое за duckspeak значение: «В применении к противнику это ругательство; в применении к тому, с кем вы согласны, — похвала». Но человек не имел намерения ни хвалить уток, ни ругать. Он мог подметить, заслушаться и даже бояться уток так, как Уинстон Смит крыс. Материальный мир одним своим наличием являл бы для новояза неодолимую коннотационную силу, нарушающую марширующий строй его слов.

К тому же любая знаковая система контекстно зависима. Когда по телекрану вдруг рассказывают о решающей победе на Малабарском фронте, Уинстон Смит понимает, что надо ждать неприятностей, и верно: «…последовало объявление о том, что с будущей недели норма отпуска шоколада сокращается с тридцати граммов до двадцати». Как Уинстон Смит соотнёс одно с другим? Да благодаря личному опыту: за победами в тылу и на фронте обычно следовало урезание пайка. Неважно, насколько выверенный новояз передавал бы весть о победе. Её всё равно бы уточнял общий отрезок и сама среда. Примером могут служить бесчисленные советские анекдоты об изобилии, за которым скрывается дефицит. Это уже не говоря о том, что признаки новояза есть в любом существующем языке (хотя бы как регулирующая функция, ибо любой язык используется в качестве классификатора и передатчика).

Более того, простота и повторяемость новояза привели бы не к исчезновению определённых понятий, а к эрозии и улетучиванию передаваемого новоязом послания. Чем примитивней, суше и официальней было бы сообщение, тем шире был бы простор его толкования. Благодаря новоязу общество «1984» постепенно бы избавлялось от идеологии, ибо клишированная речь деформировалась бы при столкновении с различными контекстами и окружающим миром. К примеру, Партия вполне могла исключить слово «голод» или заменить его на «несытость», но пустые желудки ворчать бы от этого не перестали. Столкнувшись с объективной действительностью, где голод может исчезнуть только из словаря, люди бы привычно объязычили вещи, названий которых их попытались лишить. Партия ещё способна была подавить сексуальность (по словам О’Брайена, неврологи уже работали над искоренением оргазма), но контекст она была подавить не в силах хотя бы из-за перформативного значения языка, постоянно бы создававшего и переназначавшего смыслы. Так, Партия стремилась оставить у языка только констатирующее могущество («вечер тёплый», «она женщина»), но язык по факту обладает перформативным (сдвигающим) значением (достаточно полиции мысли сказать: «Он совершил мыслепреступление», как человек становится обвиняемым), а это всегда создаёт новые контексты и ситуации, о чём, например, раздумывают знакомые Уинстона Смита в камере предварительного содержания — Амплфорт и Парсонс.

Как ни странно, но главный инструмент оруэлловского тоталитаризма оказался бы главным его разрушителем. Было бы увлекательно прочесть антиутопический роман «2050», написанный хорошим языковедом, где сложности контекста и окружающего мира нарушили бы нормативную коммуникацию новояза, что привело бы к высвобождению из речи неподотчётных значений, а значит, к творчеству, а затем — к бунту.

Как и всегда, в начале будет слово.

Языковая ошибка Оруэлла в том, что он находился в плену представлений, которые в общем виде выражает гипотеза лингвистической относительности, популярная в середине ХХ века. Гипотеза эта означает зависимость мышления от языка и различается в жёстком, релятивистском варианте, где язык полностью определяет характер мышления, и в мягком, где язык оказывает лишь косвенное влияние на мышление. На данный момент гипотеза лингвистической относительности перестала быть, собственно, гипотезой, и стала рассматриваться как агент влияния на отдельные познавательные процессы. Так, в японском языке глагол ставится в конце предложения и зачастую (из-за опущенного подлежащего) придаёт высказыванию основной смысл. Поэтому японоговорящий, заметив негативную реакцию на свои первоначальные слова, может попытаться смягчить их итоговый смысл. Учтивость японских манер помогает соблюдать сам строй японского языка.

В основе новояза лежал вполне реальный проект языковеда Ч. К. Огдена, разработавшего упрощённую версию английского (Basic English) с целью пропагандистского вещания на колонии. Оруэлл всегда протестовал против такого рода упрощений, что и экстраполировал в «1984». Получилось настолько жутко, что новоязу посвящён ряд научных работ, но это язык кошмара, в реальном мире такие новации не способны уничтожить свободную мысль просто потому, что между языком и мышлением нет прямой взаимозависимости. Иначе мы бы сталкивались с тем, что англоязычные не различали бы голубой цвет; никто, кроме русских, не испытывал бы то, что называется тоской; а языки некоторых племён, не имеющие разделения на времена, не давали бы им представления о прошлом и будущем.

Опять же, всё это есть у самого Оруэлла. Чем он хорош — так это тем, что сам опровергает собственные заблуждения. У бирманцев, как пишет Оруэлл во втором своём романе, не существовало слова «поцелуй», что не мешало молодой бирманке просить у главного героя «потрогать её ртом». Если перенестись в языковую логику «1984», то из-за отсутствия слова «поцелуй» бирманка просто бы не знала, что можно соединяться устами.

Критика «1984» в целом сосредотачивается на двух позициях. Первая — методы оруэлловского контроля нецелесообразны, писатель создал противоречивое общество. Так, жёсткий контроль внебрачных половых связей лишь повышает невротизацию, а значит, и недовольство партийцев, тогда как совокупительная свобода сняла бы копящееся напряжение. По такому пути пошёл Эдуард Лимонов, раскритиковавший роман в «Дисциплинарном санатории». Над достоверностью «1984» можно фыркать и недоумевать, но Оруэлл (за исключением новояза) описывал не работоспособную модель тоталитаризма, а кошмар. Замечание в духе «это так не работает» здесь попросту неуместно. С тем же успехом можно указать на нелогичность тумана или грохочущей во мраке бездны.

Кроме того, не так уж важно, достоверно оруэлловское общество или нет, воплотилось оно или не воплотилось. Это второстепенно. Если бы будущее можно было предсказать в точности — оно было бы воистину ужасным. Значение Оруэлла в том, что он выявил некие глубинные ходы восприятия и принципы подавления, которые пережили 1984-й и переживут 2084-й. А по поводу несбывшихся оруэлловских прогнозов всегда можно сказать: «Вы просто подождите».

И здесь возразить нечего.

Вторая критическая позиция — упрекать Оруэлла в поклёпе на левое движение, коммунизм и советский строй. Так обычно звучат соответствующие пользовательские множества (марксистские, сталинистские, советско-патриотические и т. п.). Оруэлла разносят за примитивизацию СССР, обвиняют в предательстве идей социализма и личном предательстве, когда писатель в 1949 году составил список из тридцати восьми лиц, непригодных для дел британской госпропаганды. Всё, что грозило «криптокоммунистам» из списка Оруэлла, — вероятный присмотр да закрытые двери в Департаменте информационных исследований МИДа. Поступок Оруэлла позорен лишь по формальным причинам. Каких-либо необратимых последствий он не имел ни для кого, кроме самого писателя, которого сейчас, через второстепенные его знакомства, даже пытаются сделать фашистом. К слову, фашистов Оруэлл предлагал заложить ещё в 1942-м:

Если немцы войдут в Англию, здесь произойдет то же самое, и я думаю, я мог бы составить хотя бы предварительный список людей, которые могли бы переметнуться на другую сторону.

Списки эти — не какое-то оруэлловское отступничество, а плоть от плоти писателя: резкого, нетерпимого, откровенного, презирающего многих, себя в том числе. Не выдерживали даже классики: однажды Герберт Уэллс прислал Джорджу Оруэллу следующее письмо: «Я ничего подобного никогда не говорил. Почитайте мои ранние работы, говно вы эдакое!..»

В любом случае Оруэлл не ответственен за чей-либо ресентимент, а позицию свою, отвоевав в Испании, доказал делом. Даже если сознательно очернять и вправду непростого Оруэлла, каким образом это влияет на художественные достоинства его произведений? Как чёткая авторская позиция в «1984» может обесценивать его же литературные показатели? А ведь очень просто. Если выражаться как Оруэлл, который терпеть не мог экивоков, позиция его критиков звучит как-то так: «Произведение не может быть хорошим, если оно излагает неприемлемые для нас взгляды или написано неприемлемым человеком».

Оруэлл и вправду был неприемлемым. Это достаточно редкий тип цельного в своей разнонаправленности человека. Он занимал позицию одновременно удалённую и приближенную к полярным точкам зрения: безусловный критик тоталитаризма и сталинизма, но с социалистических позиций; выходец из не самой обеспеченной семьи, но силой таланта пробившийся в Итон; последовательный левый, который под конец жизни заложил неблагонадёжных соотечественников; служащий колониальной полиции в Бирме, но посудомой в русском ресторане Парижа; имел на всё независимое едкое мнение, но пропагандировал на BBC; англичанин до мозга костей, но не замкнутый островитянин; Джордж Оруэлл и Эрик Блэр, в конце-то концов!... Этический социалист, Оруэлл одновременно всеми любим и одновременно многими же ненавидим. Он предпочитал быть одиночкой, быть на стороне проигравших, между двумя третьим быть, и это как одновременно всех устраивает, так и не устраивает никого — Оруэлла ругают и перетягивают левые, правые, антикоммунисты, социалисты, либералы, глобалисты и их противники, да кто угодно. Когда на русском вышла последняя большая работа об Оруэлле, художественная биография Вячеслава Недошивина «Джордж Оруэлл: Неприступная душа» (2019), она тоже многих не удовлетворила, а значит, удалась как раз в оруэлловском духе. К сожалению, работа Недошивина получилась неряшливой в фактах, не в пример доскональному труду Марии Карп «Джордж Оруэлл. Биография» (2017). Но книга эта аристократически недоступна и стоит больших денег, из-за чего её никто не читает и не обсуждает. Увы, чтобы книга осталась безвестной, совсем не обязательно её запрещать.

Второй критической позиции (Оруэлл всё про СССР наврал) можно даже помочь. Просто чтобы «аргументы» её не выглядели так убого. В «1984» Оруэлл описал сверхкорпоративный строй, где единственная корпорация — Партия — тотально подчинила общество. В Партии этой вполне в орденском духе (орден тоже, кстати, корпорация, ведь corpus означает не что иное как тело, а corpus mysticum и вовсе именовали Церковь) существует круг внешний и круг внутренний. Внутренняя Партия — это прямая калька с узкой группы лиц ВКП(б) и НСДАП, идеологически отправляющих власть над страной. Но если корпоративность и вправду является отличительной чертой ведущих стран Европы, то корпоративность — даже в узком, партийном и коммунистическом смысле — для России в сколько бы заметной перспективе характерна не была. Когда СССР окончательно накренился, то из более чем восемнадцати миллионов членов КПСС (политической корпорации) никто толком не вышел защищать страну, что доказывает — роль идеологии в позднем СССР была крайне и притом неверно преувеличена. Но тогда развитие какого общества показал Оруэлл, если значение корпоративной солидарности и идеологии в случае СССР оказались пшиком? Разумеется, собственного, английского, и, шире, западноевропейского, куда как более идеологичного и корпоративного, чем это когда-либо было присуще России. Ровно по этой же причине некоторые «пророчества Оруэлла» сегодня больше применимы к West, чем к Rest, хотя бы в возникновении табуированного политкорректного языка, откровенном диктате ряда меньшинств и даже создании Министерства Правды на базе крупнейших технологических корпораций. К слову, в романе Министерство Правды было списано со здания BBC, где Оруэлл посещал редакторские совещания в комнате 101.

Развитием первой критической позиции (методы оруэлловского контроля нецелесообразны) неизменно служит сравнение «1984» с романом «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли (он, кстати, учил Оруэлла французскому в Итоне). Нехитрое сравнение пошло гулять из книги Нила Постмана «Развлекаемся до смерти: общественный дискурс в эпоху шоу-бизнеса». Дескать, по Оруэллу, «опасные» книги запрещаются, а по Хаксли, их просто не читают; у Оруэлла правду тщательно скрывают, у Хаксли она погребена в потоках бессмыслицы; телекран у Оруэлла осуществляет власть через наблюдение, а у Хаксли он властвует тем, что не наблюдает, а показывает... Нетрудно заметить, что Хаксли попал точнее, хотя здесь интересней не разница, а общее — Шекспир у Хаксли вполне себе запрещён, да и в целом противопоставление Постмана ошибочно. Оба писателя создали жёсткие общества контроля, просто у Хаксли контроль современен и гигиеничен (наркотики, наука, удовольствие), а у Оруэлла всё вполне традиционно (боль, страх, камера). При этом антиутопия Хаксли (а у него именно антиутопия) поразительно не востребована — несмотря на большую точность, она не стала «метафорой, сравнением, языком». Кто сейчас вспомнит Мустафу Монда? Какой-то турок, скажут. Или араб.

Дело в правдоподобности прогноза Хаксли, тогда как ХХ век запомнился неправдоподобными видениями — миром Кафки, миром Берроуза, миром Оруэлла. В эпоху эсхатологических и милленаристских доктрин, лишь для видимости рядящихся в секуляристские одёжи («Тоталитарное государство — в сущности, теократия», — писал Оруэлл), бытие было расписано до финальной точки. Объяснялось всё: прошлое, настоящее, будущее. А что может быть ответом на идеологию, «научно» закрывающую историю своей безальтернативной победой? Даже если вообразить соответствующую критику — она вынуждена быть такой же масштабной просто потому, чтобы иметь мощь что-то сокрушить. А после воздвигнуть новое здание несвободы — примерно как капитал, сокрушив коммунизм, укрепил собственное Министерство Правды обломками чужого. Истинный ответ на тоталитаризм лежит совсем в иной стороне — примерно там, куда из концовки «Бразилии» успел сбежать счастливый Сэм Лаури. От безумия можно защититься только полным безумием, а от кошмара — только нескончаемым кошмаром, когда с воплем просыпаешься на рассвете — в час, когда начинаются войны и приходят за инакомыслящими. Роман Оруэлла и есть такой вот липкий кошмар, когда нельзя, чтобы не снилась комната 101. Фантазм — да, психоделия — да, бред — да, это тот вид неизъяснимой безнадёжной жути, что порождается из единицы. Страшит то, что тотальность предрёк всего один человек. Этим «1984» знаменит, и этого у него не отнять. Но это не пророческий роман. Это не футурология, не правдоподобный конструкт, не реальная модель, не что-то способное функционировать — нет, нет и нет.

Ночное удушье. Кошмар.

Сравнение же Хаксли с Оруэллом — просто сравнение форм контроля. Оно устарело, поскольку в мире оказалось построено не общество контроля (хотя и его элементов хватает), а общество тотального самоконтроля. Если развить аналогию с телекраном, то в обществе Оруэлла — он следит, в обществе Хаксли — он показывает, в современном обществе самоконтроля — человек сам показывается телекрану. В обществе самоконтроля пользователь сам контролирует своё поведение через ряд неосознаваемых или разделяемых им программ и практик. Надеть галстук на мероприятие, неизменно утром побриться, обязательно схуднуть и обязательно накачаться — элементы самоконтроля разнообразны, а объединяет их то, что за их нарушение нет, в общем-то, каких-то вразумительных санкций (за толстоту не штрафуют), зато наличествует самоосуждение (я толстый, какой позор) либо отключение от поощрения (в глазах общества полный, как правило, непривлекателен). Общество самоконтроля — это общество взаимозависимых, где никто напрямую не принуждает вступать в подотчётные социальные связи, но без них закрывается доступ к привилегированному потреблению и успешной самореализации. Населено такое общество пользователями, которые не просто узники сложной системы подавления, но одновременно её же тюремщики.

Это хорошо подметил такой мыслитель, как Марк Фишер. Он долго работал учителем в колледже, откуда вынес ряд наблюдений об обществе самоконтроля:

Приведу иллюстрацию: я спросил одного студента, почему он всегда носит в классе наушники. Он ответил, что это не имеет значения, поскольку на самом деле он никакой музыки не слушает. На другом уроке он играл музыку на очень низкой громкости через наушники, которые не держал в ушах. Когда я попросил его выключить их, он ответил, что даже он не слышит их. Зачем носить наушники, если не слушаешь музыку, и зачем проигрывать музыку, если не вставляешь наушники в уши? Наличие наушников в ушах или знание о том, что музыка играет (даже если он не мог ее услышать), выполняло функцию подтверждения того, что матрица по-прежнему здесь, в пределах досягаемости.

Можно даже провести конкретные различия между обществом контроля Оруэлла и современным обществом самоконтроля (у которого, впрочем, много имён).

Уинстон Смит начал борьбу с Системой с покупки дневника и попытки укрыться от взора телекрана. В обществе самоконтроля Смит купил бы дневник, чтобы показать его телекрану и в этом добровольном жесте, жаждущем одобрения, явил бы очевидность своих мыслей. В дневнике Смит скрывал своё «я» от внешнего наблюдения. В обществе самоконтроля почти исчезло понятие личного дневника (его ведут редкие чудаки, да остался он как дисциплинарная практика медицины и школы). Дневник — это возможность утайки, а значит, и бунта, в этом смысле общество «1984» ещё имеет свободу, тогда как в обществе самоконтроля «дневник» беспрерывно демонстрируется, иначе в нём просто не видят смысла. Зачем записывать свои мысли, если не выкладывать их и не снимать их на камеру? Безумная для общества самоконтроля мысль. Она же становится для Уинстона Смита смертным приговором. Допустив вольность, он понял, что из неё проистекут все остальные проступки. Провальное, но всё же восстание. В «1984» возможен жест, который будет воспринят революционно. В обществе самоконтроля такого жеста нет — он всегда станет шуткой, ничем, кажимостью.

В обществе «1984» человека занимают бессмысленной тяжёлой работой, но эта работа всё ещё фордистского типа, связывающая человека с конвейером. В обществе самоконтроля работа ушла с рабочего места: менеджеру, ответственному за PR, рекламная идея может прийти в голову как в офисе, так и дома за ужином. Он на работе даже тогда, когда спит. Там, где средством производства оказывается мозг, работой, равно как и самообразованием, становится вся жизнь. Поэтому внешний контроль замещается самоконтролем. Разница как между принудительной зарядкой с полицейскими окриками в «1984» и добровольным самоизнурением в спортзале.

В публицистике Оруэлла снова находится образ, подчёркивающий разницу между обществом контроля и самоконтроля: «Цирковые собачки скачут, когда укротитель щелкает кнутом. Но истинно выдрессированная собачка — это та, что делает сальто без всякого кнута».

Как и многих других, Джорджа Оруэлла подвела экстраполяция. Он зря продлил все эти сочные сталинские цифры о производстве чугуна, плакаты с усиками, Троцкого-Голдстейна, детей-доносчиков и зиккуративные высотки. Сатира на сталинский ампир была жёсткой привязкой ко времени, что подметил, например, Войнич в «2042». Экстраполировал Оруэлл и послевоенную английскую действительность, причём в большей степени, чем советскую, — всё аккуратно припомнил и пересчитал Энтони Бёрджесс в романе «1985». Сделано это было напрасно. Экстраполяция — враг фантастики. Как раз в 1984 году Уильям Гибсон издал своего «Нейроманта», где сделал Японию центром глобального будущего. Гибсон писал о доминировании Японии на исходе японского же экономического чуда, когда островной экономике вот-вот прочили превзойти американскую, а она неожиданно схлопнулась в два десятилетия застоя. Киберпанковский Тиба так и остался городом в тени Токио, а не супертехнологическим раем, и теперь фантасты заново экстраполируют экономический рост Китая.

Так что, если разбирать устройство оруэлловского общества — то, из-за чего писателя чествуют пророком, — с действительностью оно соотносится слабо. При этом «1984» всё равно подаётся как сбывшийся прогноз: Оруэлл прав, вот тут прав, везде прав и всё прав. Какой-то иступленный павловский рефлекс, словно фраза «Оруэлл был прав» призвана скрыть наличие чего-то ещё более чудовищного, чем мир «1984». Ведь если мыслить всеобъемлющую тоталитарную Систему — первым делом она бы выдумала самую шокирующую и абсолютную критику некоего тоталитарного устройства общества, которое бы не имело ничего общего с реально наличествующим тоталитаризмом. Просто бы в целях самосохранения выдумала бы. И поддерживала бы, снимала бы фильмы, сделала бы частью критики, продавала, даже смотрела бы на это общество как в зеркало, искала бы сходство, показывала его. Прекрасный был бы роман, превосходное вышло бы кино. И мемы тоже хорошие.

Вспомним, что на двухминутках ненависти Голдстейн порицал действительные пороки ангсоца:

Он поносил Старшего Брата, он обличал диктатуру партии. Требовал немедленного мира с Евразией, призывал к свободе слова, свободе печати, свободе собраний, свободе мысли; он истерически кричал, что революцию предали.

Книга, которую О’Брайен вручил Уинстону Смиту, последовательно и точно развенчивала порочное устройство Океании. Только вот написал её сам О’Брайен с коллегами, и служила критика противоположной цели — укреплению существующего порядка. «Теория и практика олигархического коллективизма» не только тонко организованная провокация, но и другой полюс партийного двоемыслия — самообличение и самобичевание, полная, до атомов, деконструкция. Уинстону Смиту, не понаслышке знающему о двоемыслии, стоило бы задуматься — кто с такой точностью мог развенчивать ангсоц? Разумеется, только тот, кто его построил, то есть Партия. Парадокс двоемыслия в том, что Партия прекрасно понимает собственную природу и требует не только принятия этой природы, но и её осуждения. Голдстейн с экрана не просто культивирует ненависть. Он тоже замыкает двоемыслие: слова его в целом верны, и в том особая, пугающая глубина «1984». Партии выносит приговор не отдельный человек, не опальный интеллектуал, не другая страна или учение, не мифическое Братство, а только сама Партия. Двоемыслию требуется обвинять себя во лжи и притом верить в истину своих слов. И ужасает у Оруэлла не то, что Партия всесильна и хочет изменить саму реальность, а то, что двоемыслие — это возможность добродетели.

Показательна в этом смысле статья BBC «Почему Оруэлл — это про нас». Фантастическое в своём откровении благомыслие, где «про нас» (экологически чистых толерантных пользователей) неотвратимо превращается в «про них» (нетолерантных отсталых отщепенцев). Начиная с трюизмов, что соцсети следят за людьми, статья переходит к великолепным образчикам двоемыслия: «Предпочтения пользователя становятся объектом политических кампаний, искажающих принципы демократии».

Но ведь работа с предпочтениями человека — это и есть основа любого демократического устройства. Ведь отдаваемый на выборах голос, как и политические симпатии, само мировоззрение индивида, являются предметом конкуренции и торговли. Демократия — это узаконенная манипуляция, где её объектом служат мнения, стереотипы, паттерны, привычки и предпочтения... В сущности, предложение звучит следующим образом: «Принципы демократии искажают принципы демократии». Автор не видит в нём противоречия. Оно полностью для него нормально, и он уходит в дебри обличения тоталитаризма. Он даже самостопом занимается, когда подходит к неблагомыслию, что Оруэлл критиковал столпы современного символа веры: «Его взгляды на феминисток (но не на женщин в целом), вегетарианцев и представителей других социальных групп ныне вряд ли были бы восприняты обществом без критики».

Вегетарианцев Оруэлл не любил, над «бородатыми пропагандистами фруктовых соков» он насмехался, гомосексуалистов презирал, евреев иногда тоже, феминисток высмеивал, да и с женщинами имел весьма непростые отношения (первую свою подругу, Джасинту, ставшую прототипом Джулии из «1984», он даже попытался изнасиловать, повредив ей бедро и плечо). Тут уж если без самостопа, то обвинят во всех первородных грехах. Как говорится: я сама с острова Джура, поверьте, всё не так однозначно.

В современной англоязычной оруэллистике «зашоренность» Оруэлла является образцовым примером как нападок на него, так и спасительного самостопа. Гомосексуалисты, евреи, вегетарианцы, феминистки — в общем, священные множества современности — становятся точками говорения об Оруэлле, его защиты и неприятия, чем сводят мыслителя, задумывавшегося о природе страха, свободы и власти, к увлекательным темам половых органов и пищевых предпочтений. Абсолютный противник тоталитаризма как-то не вписался в современную прогрессивную «свободу», чем уже после смерти своей поставил вопрос, не есть ли это приход нового тоталитаризма? Прелестная, повторяющаяся из работы в работу пикировка, воспроизводимая с невероятной тщательностью, напоминает обязательный к исполнению ритуал. А ведь затверженный ритуал — фундамент любой антиутопии.

Чего-то другого ожидать сложно. На официальном сайте BBC роман «1984» Джорджа Оруэлла упоминается в публикациях около трёхсот раз (290). The Guardian в 2013 году провела опрос «Прав ли был Джордж Оруэлл насчёт будущего?», и 89 % респондентов согласились, что мир Оруэлла — это про нас нынешних. А в журнале Futurist ещё в 1984 году подсчитали, что из 137 предсказаний Оруэлла сбылось 100. Методика подсчёта отдельный вопрос; важен факт веры в роман, пестование его монструозными корпоративными гигантами.

Вехой стал рекламный ролик 1984 года, объявивший о приходе компьютера Apple Macintosh. Ролик был стилистически оформлен в духе «1984»: холодные пустые коридоры, одинаковые марширующие люди и Большой Брат, рокочущий об освобождении человека от сомнительных мыслей. Царство лжи разрушает яркая спортивная девушка, врывающаяся в зал. В уши её вставлен плеер — бунтарка не слышит увещеваний тоталитаризма. Девушка запускает молот в лицо Большого Брата, и экран взрывается, привнося с титрами «Apple» долгожданное освобождение. Посыл понятен —Apple продаст вам не компьютер (в ролике его вообще не показывают), а саму свободу, благодаря покупке которой разрушается антиутопия «1984». Иронизировать можно долго, но в ролике есть действительно пугающая деталь. Это наушники от проигрывателя, которыми заткнуты уши метательницы. По замыслу, они спасают от проникновения идеологии, но в реальности они же являются её верным проводником — как верно подметил Марк Фишер, ни один ученик не объяснит вам, почему в его уши должны быть воткнуты неиграющие наушники.

В этом смысле классический триумвират «Мы», «О дивный новый мир», «1984» оказался невероятно архаичен. В той или иной форме он спорил с утопическим наследием прошлого (как Мор — с Платоном, Бэкон — с Мором, Замятин — тоже с Платоном. Кампанеллой, Фурье, Уэллсом, Хаксли — опять с Уэллсом… утопическая литература — вещь сугубо семейная), а также развивал ряд типично западных ценностных установок вроде автономии личности, свободы слова, гражданских прав, которые подвергаются атаке государства. В этом страхе прошла вторая половина ХХ века: массы и интеллигенция ждали усиления государства, а по итогу усилились корпорации. Думали, что историю начнут переписывать министерства, а этим занялись уличные активисты. Опасались государственной цензуры, а её ввели Twitter, Reddit, YouTube и Facebook. Полагали, что будет создано бесцветное единство, а вышел раскол на бессчётные брендовые множества (впрочем, однообразные). Разумеется, это более характерно для западных стран и стран, испытывающих западное влияние, тогда как Китай и ряд других держав создали смешанные модели с преобладанием привычного контроля, но ведь говорят об Оруэлле и применяют Оруэлла как раз те, кто живёт в эпицентре нового тоталитаризма.

Корень этого несовпадения тянется в глубины Холодной войны (Оруэлл придумал не только её название, но и верно предугадал сущность ядерного сдерживания), когда образ восприятия СССР на Западе соответствовал вышколенному режимному объекту, функционирующему механистически и упорядоченно. СССР казался утопической землёй планового социализма, а раз так, то и шаблон восприятия СССР неизбежно нарезался из западной утопической традиции со всеми её кампанелльностями (вот откуда ложное преувеличение роли идеологии в советском обществе!). Населять такую утопию могли только взаимозаменяемые автоматоны, что-то рационалистическое и не вполне человеческое. Отсюда симпатии к СССР современных ему утопистов, таких как Герберт Уэллс, который, вполне в духе классических утопий, превозносил в человеке как раз рационалистическое начало. А модусом сопротивления назначался творческий порыв человека, его животная эмоциональность, дикость, жажда любви и свободы, ибо чувства всегда направлены против оков.

Роман Оруэлла мобилизовал данный шаблон на фронт Холодной войны. При всех оглядках «1984» на СССР, общество последнего не исчерпывалось одной только идеологией и одним только страхом, равно как дефицитом или репрессиями, и тем более противостояние времён Холодной войны не было бинарной борьбой свободы и несвободы. Но шаблон был создан. Его воспроизводили в массовой культуре, повседневности, в научных работах и даже среди нобелевских лауреатов по литературе, один из которых, Чеслав Милош, сказал про «1984»: «Даже те, кто знает Оруэлла только по слухам, удивлены, каким образом автор, никогда не бывший в России, обладает столь тонким пониманием ее жизни».

Но тогда почему читатели The Guardian в 2013 году голосуют, без всякого за окном сталинского «социализма», за то, что «1984» — это «про нас сегодняшних»? Какое отношение пытки, война и дефицит шнурков имеют к современной Англии? Да, в общем-то, никакого. Но как тогда смогла произойти столь значимая инверсия? Антитоталитарная критика, выработанная против ряда коммунистических стран, со временем обнаружила «тоталитарное» уже внутри самих западных обществ, на что не замедлила обрушиться. Олицетворяет этот процесс сам Оруэлл: демократический социалист и левый мятежник, он запустил бумеранг, который, припечатав тоталитаризм, вернулся на Взлётную полосу I:

Мой роман не является нападками на социализм или лейбористскую партию Великобритании (которой я являюсь сторонником), но нечто подобное может произойти. К этому ведет централизованная экономика, и она несет ответственность за то, что это частично было реализовано в коммунизме и фашизме… То, что действие происходит в Англии, лишь подчеркивает, что англоговорящая раса не лучше любой другой и что тоталитаризм, если против него не воевать, может победить в любом месте…

И вот уже Большой Брат, списанный со Сталина, как-то незаметно распадается на плесень и липовый мёд цифрового контроля — вездесущего, неуловимого, модного, безболезненного и обязательного. Но почему лозунг «Big Brother is watching you» прижился не в краю реальных Больших Братьев — всех этих мундирных мужчин с усами — а сэволюционировал в западном мире? Потому что на его стороне было технологическое могущество, позволившее первым создать самые совершенные сети контроля, и только Китай с недавних пор смог вырваться в этом отношении вперёд.

Из-за вовлеченности наследия Оруэлла в Холодную войну имя его как бы апроприировало ряд вещей и явлений: цензура — это Оруэлл, насилие — Оруэлл, бунт — Оруэлл, власть — Оруэлл. Писателю присвоили эти понятия, хотя они существовали ещё на заре человечества, и теперь, когда кто-то вдруг обнаруживает, что сущность государственной власти заключается в перераспределении насилия, он торжествующе вскрикивает: «Так это же по Оруэллу!»

Нет. Это не по нему.

Удостовериться можно на примере насилия и власти в «1984».

Для начала кое-что неожиданное.

Даже абсолютный тоталитаризм — если он управляется людьми из плоти и крови — нуждается в независимых, творческих личностях. Просто для того, чтобы было кого пытать. В чём смысл измываться над верноподданным? Беднягу Парсонса просто распылят — в его криках нет удовольствия. Палачам нужен сомневающийся, неугодный, своевольный человек — желательно интеллектуал. Чтобы было кого сломить. Чтобы кулак не зубы, а истины вдалбливал. Только овладение мыслящим человеком приносит удовлетворение там, где смысл власти заключён в ней самой:

С разнообразием удовольствий мы покончим. Но всегда — запомните, Уинстон, — всегда будет опьянение властью, и чем дальше, тем сильнее, тем острее.

О’Брайен спустился в пыточное подземелье, так как ему было интересно сломить Уинстона Смита («Я трачу на вас время, Уинстон, потому что вы этого стоите»). О’Брайен испытывает физическое наслаждение от пытки, но ещё больше наслаждается тем, как Смит своими «жалкими» тезисами пытается пошатнуть его солипсизм:

Лицо по-прежнему горело восторгом, ретивостью сумасшедшего. Он не притворяется, подумал Уинстон; он не лицемер, он убежден в каждом своем слове.

Когда Уинстон отвечает недостаточно умно, О’Брайен искренне переживает («Глупо, Уинстон, глупо! Я ожидал от вас лучшего ответа»), потому что банальность, как и верность, лишает упоения властью. Тем самым устранение к 2050 году всякого неподотчётного мышления лишит Партию удовольствия власти. Нет никакого смысла пытать покорных болванчиков. Ими даже в солдатики скучно играть. Это садизм, не более. Партии необходимо сопротивление и свобода мысли, ей нужен Клюев, Введенский и Мандельштам, которых так сладко сбрасывать с высоты. Власть должна кем-то не желаться, а если она желается всеми, власть перестаёт удовлетворять.

Поэтому Оруэлла неправильно сводить к торжеству насилия. Оно в лучшем случае метод. Не цель. Насилие — это не власть. Сила — это не власть. И хотя О’Брайен патетически спрашивает Уинстона Смита, как человек утверждает свою власть над другим («Заставляя его страдать», — следует ответ), сам сюжет «1984» свидетельствует об ином. Власть — это добровольное согласие с чьей-то волей. О’Брайен строит свою проповедь на том, что Партия не желает наказывать и карать. Ей не нужно, чтобы вы, затаив несогласие, покорились. Партия хочет, чтобы вы искренне любили Большого Брата. Ей требуется пустота под черепом, которую она заполнит собой. И вот тогда — жажда беспрекословного подчинения, искреннее требование расстрелять себя и тем стать счастливым.

Художественная фантазия Оруэлла напоминает концепцию власти философа Александра Коже́ва, написавшего на французском языке эссе «Понятие власти» (1943). Кожев последовательно отделяет природу власти от насилия, указывая, что власть — это отношения чистого подчинения, основанного на услужении воль, тогда как насилие — лишь вопрос физического превосходства. То, что вас могут запытать, не означает того, что вам могут навязать чью-то власть. Заставить подчиниться — да. Предать — да. Убить себя — да. Но не заставить любить приказ. А Оруэлл пишет, что заставить любить всё-таки можно. И показывает это, пусть и с помощью полумистического эффекта:

Произошел чудовищный взрыв — или что-то показавшееся ему взрывом, хотя он не был уверен, что это сопровождалось звуком. Но ослепительная вспышка была несомненно. Уинстона не ушибло, а только опрокинуло. Хотя он уже лежал навзничь, когда это произошло, чувство было такое, будто его бросили на спину. Его распластал ужасный безболезненный удар. И что-то произошло в голове. Когда зрение прояснилось, Уинстон вспомнил, кто он и где находится, узнал того, кто пристально смотрел ему в лицо; но где-то, непонятно где, существовала область пустоты, словно кусок вынули из его мозга.

В эту-то пустоту затем и проникает ужас из комнаты 101. Само по себе насилие неспособно добиться того, чего желала Партия: даже предав всё и вся, человек сохраняет внутри что-то нетронутое и недоступное любому насилию. Партия также не занимается стиранием личности, ей неинтересны бездушные автоматоны и сошедшие с ума люди. Она учит Уинстона Смита любить своих мучителей дееспособно, из самого себя.

Вот в чём смысл насилия «1984». Не страх перед током, а любовь к нему, радостная просьба повторить. Где сегодня такое? К счастью, нигде. Не о насилии в романе речь, а о добровольном отказе от объективной истины, о чём Оруэлл писал ещё в эссе «Подавление литературы» (1946):

Тоталитаризм на практике требует непрерывного переписывания прошлого и в конечном счете, вероятно, потребует отказа от веры в самую возможность существования объективной истины.

Для прямолинейного Оруэлла было бы шоком, что объективная истина вскоре окажется провозглашена иллюзией общественного восприятия. Постструктурализм ужаснул бы писателя, ведь современная деконструкция развенчивает науку в её претензии на объективное описание реальности. Забавно, что О’Брайен под самый конец заметил:

Когда мы станем всесильными, мы обойдемся без науки.

Так вот, вопрос — кто же в современном мире стал так всесилен?

Вероятно, те, кто нарёк дистопию Оруэлла антиутопией, тем самым приписав автору отказ от идеального мышления. Это те же силы, что пропагандируют точность прогноза «1984», скрывая тем самым восторжествовавшее общество самоконтроля. Это те силы, которые сводят языковой проект Оруэлла по захвату мышления к обычной стародавней цензуре и замене слов. Это те, кто утверждают, что «1984» — о силе государственного террора, который и есть власть. В целом это те, кто превратил сновидческий роман Оруэлла в то, что якобы грядёт, поэтому возрадуемся же тому, что вокруг нас, и особенно тем, кто над нами.

Оруэллу, тому ещё конспирологу, такая версия бы понравилась. Мог ли он такое предвидеть? Вполне. Оруэлла частенько заносило, и он мог пылко утверждать, что после войны в Лондоне не будет отменено затемнение, так как властям это выгодно. А вот то, что пользователи будут массово заказывать из Китая футболки «George Orwell was right», пошитые в тёмных зарешёченных производствах, Джордж Оруэлл представить не мог. Ведь особенность современности в том, что системы слежки, подавления, цензуры и рабства ни для кого не являются тайной. Фильмы про это, книги. Такие вот тексты. Это понимается и осознаётся.

И принимается.

Пока ещё не так, как Уинстон Смит принял Большого Брата, но и человечество, в общем-то, только нáчало.

Володя Злобин