Вы здесь

«И любил сметану душевно»

Наш постоянный автор, прозаик Володя Злобин – о Борисе Житкове и трагической судьбе его романа о революции 1905 года.

Ещё совсем недавно, когда юный читатель, оставленный, скажем, на даче, брался почитать «Мурзилку» или «Трамвай», он вполне мог наткнуться на стихотворение «Почта» Самуила Маршака:

— Заказное из Ростова

Для товарища Житкова!

— Заказное для Житкова?

Извините, нет такого!

В Лондон вылетел вчера

В семь четырнадцать утра.

Когда ленинградский почтальон всё же вручал адресату измятое письмо, вставал вопрос: кто же такой этот Борис Житков и почему он так стремительно — до зависти — путешествует? Ответ таился неподалёку, в соседней дачной стопке, откуда выуживались совсем уж тонюсенькие рассказы «Про слона», «Белый домик», «Вечер», далее небольшие сборнички «Рассказы о животных», «Морские истории» и уже затем толстые, разлохмаченные «Что я видел» и «Что бывало». «Что я видел» — обязательно жёлтая, далёкого 1948 года, с парашютистом, пароходом и самолётиками, артефакт невероятной инициирующей силы. Оттуда вышел и до сих пор здравствует неугомонный Почемучка, самый удачный детский неологизм. Юный ум оказывался удовлетворён: Борис Житков — это писатель для самых маленьких, путешественник, знаток бытийных историй, писал рассказы о храбром утёнке и мангусте.

Всё так, да не так. Борис Житков написал кое-что ещё. Вещь огромную, на кровавую историческую тему, а именно грандиозный роман о Первой русской революции под названием «Виктор Вавич». Роман этот хуже, чем просто забыт. Вероятно, это единственное явление в большой русской литературе, когда невероятный по силе роман заметили, хвалили и вспоминали от Пастернака до Битова, но он так и не вошёл в канон, не стал чем-то обсуждаемым и знаковым. Словно оказалось упущено какое-то временное окно, в котором мог бы сверкнуть «Вавич»: сначала предвоенное, когда он был по частям издан и быстренько забракован; затем перестроечное, когда стотысячными тиражами проглатывались вещи несравненно более слабые; послесоветское, где «Вавича» выпустили и забыли; и даже в современной пользовательской культуре, где пресыщенно скользят вообще по всему, Борису Житкову с его «Виктором Вавичем» не нашлось места.

Это что-то необъяснимое. Нет в русской литературе романа более причудливого, самобытного, огромного, неоднозначного, который был бы с таким же равнодушием поставлен на полку. Ему впору стоять рядом с «Доктором Живаго», возможно, в чём-то превосходить его, быть в нелюбимом школьном каноне, а он — парочка ежегодных упоминаний, раз в несколько лет подробная статья, редкие провинциальные диссертации. Вот типичная биографическая справка о Житкове: «Автор популярных приключенческих рассказов и повестей, произведений о животных и романа о революции 1905 года». И романа о революции 1905 года… Обидно так, словно ничего не было. Но ведь было. Ещё как было.

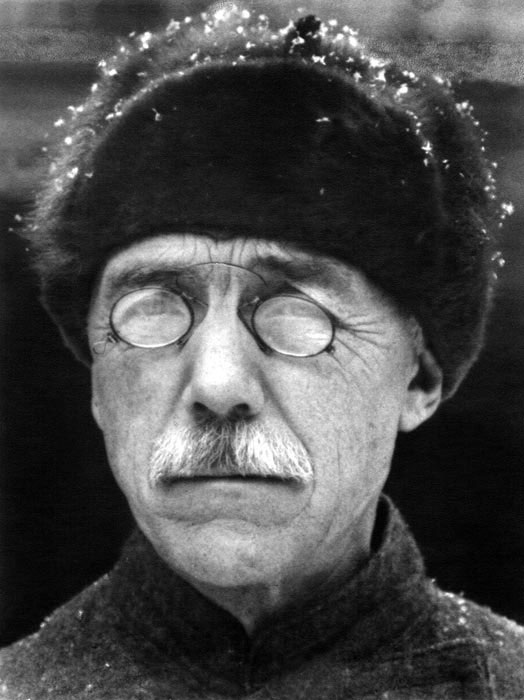

У Житкова нет даже достоверной биографии. Есть россыпь дневниковых упоминаний, очерк Лидии Корнеевны Чуковской, что-то ещё, но пока не написано ни одной монументальной вещи, объединившей бы дворянское происхождение, дружбу с босяками, знание множества языков, Первую русскую революцию в Одессе, советскую цензуру, смерть от так любимых им папирос… Неоднозначно отношение к большевикам: из биографии выпадает период с 1917 по 1923 год (дневник писателя обрывается на 1916-м), а в позднейшей переписке встречаются упоминания Бога, критика сложившегося порядка… А так утайка на утайке. Примечательно свидетельство Евгения Шварца:

И вот однажды пришел Борис Степанович к Бианки, бледный и мрачный, с бутылкой коньяку. Не отвечая на вопросы, выпил он эту бутылку один. И, уже уходя, признался: “Черта видел. Получил повестку с того света”.

Какого чёрта видел Житков, человек взрывной, лаконичный, крутого нрава? Тема, только ждущая своего исследователя. Полная биография Житкова куда нужнее, чем ещё одна Есенина, но её нет и вряд ли будет — автор очень непростой судьбы сумел оставить её в тайне, рассыпав редкие упоминания по чужим дневникам.

Сложить их можно вот во что.

Русский, родился на севере, у берегов древнего Волхова. Из дворян, все пятеро дядьёв связаны с морем, трое из них адмиралы в отставке. С детства Борис был как-то излишне строг, молчалив, собран, прям. Стихийный ницшеанец, отчасти деспот. Взрослые называли его, даже тринадцатилетнего, по имени-отчеству — Борисом Степановичем. Худой волевой человек. Молчун. Тайна. Корней Чуковский, однокашник Житкова, вспоминал, как Борис, внимания которого он с таким трудом добился, уговорил его пойти пешком из Одессы в Киев. Условие — беспрекословное подчинение. Стояла страшная южная жара, и Чуковский притомился, улёгшись отдохнуть в канаву:

Житков убийственно спокойным и вежливым голосом предложил мне продолжать путешествие. В противном случае, говорил он, ему придется применить ко мне тот параграф подписанного мною договора, согласно которому наша дружба должна прекратиться.

Чуковский продолжил лежать и даже стал картинно жевать сухари. Не сказав больше ни слова, пятнадцатилетний Житков развернулся и зашагал дальше по шляху. Полежав ещё какое-то время, Чуковский бросился в погоню, но друга не догнал. Только на телеграфном столбе болталась прилепленная кем-то бумажка. Подбежавший Чуковский увидел на ней крупные печатные буквы:

БОЛЬШЕ МЫ С ВАМИ НЕ ЗНАКОМЫ.

В следующий раз приятели обстоятельно пообщались только через двадцать шесть лет — в 1923 году, из которого сорокалетний уже Житков пришёл по настоянию Чуковского в литературу. Туда он явился не с пустыми руками — знал топор, рубанок, авиационный мотор, успел приручить волка, ходил морем до Индии и Японии, был инженером, чернорабочим, учительствовал, рыбачил, сторожил биологический музей, занимался химией, варил нитроглицерин для бомб, в партии не состоял, но стоял с револьвером на баррикадах в охваченной погромами Одессе, возил контрабандой оружие. Наверное, такое только в России было, чтобы вот варить нитроглицерин, от которого руки-ноги городовым отрывает, а может, и обычным людям (посетителей кафе Либмана в Одессе безмотивники взорвали как раз в 1905 году, около десяти погибших), а после писать трогательные рассказы для детей, приучая их к созидательному труду. Где ещё такая детская литература была? И где — такой роман?

Житков Б. «Виктор Вавич». Книга первая / обл. М.А. Кирнарского. Л.: Прибой, 1929

«Виктор Вавич» рассказывает о Первой русской революции, но не через революционный пафос её ваятелей, а через людей, захваченных поднятым ею вихрем. Это роман об обывателях: студентах, женщинах, евреях, рабочих, революционерах, интеллигенции, вскружённых и опрокинутых 1905 годом, через кровь которого печатает шаг простой околоточный надзиратель Виктор Вавич. Он проходит путь от туповатого, хотя и честного вольноопределяющегося, мечтающего стать офицером, чтобы «без пропуска цукать канальев», до требовательного полицейского, истерично не берущего взяток. Исполнительность Вавича превращается в злобное ожесточение, и он перекидывается не в зверя, а в застигнутого обстоятельствами филистера, которого «цукают» точно так же, как цукает он. В романе несколько сюжетных линий и просто мозаических сцен, но скрепляет всё Вавич, его нравственное не падение, нет, а карьерный рост.

Роман писался в 1926—1931 годах и выходил частями, а полностью был издан только в 1941 году, когда и был почти целиком уничтожен. Критика, особенно после 1934 года (провозглашение соцреализма единственно верным художественным методом), отнеслась к роману настороженно. До 1934-го она не понимала, можно ли такое кусать, всё же о революции, да от заслуженного трудового человека с ревпрошлым, но после 1934 года поняла, что «можно», и «Вавич» мгновенно собрал ряд очевидных идеологических упрёков: не описана руководящая роль большевиков, нет роста рабочей сознательности, революция показана из окон полицейского участка, письмо — формалистское, образы «импрессионистические», попахивает антисемитизмом, это обывательский поклёп на революцию… Как удивились бы критики, если б узнали, что сам Житков во время работы над романом говорил: «Пишу я, собственно, о власти Князя Мира Сего». Закончил ленивую травлю Фадеев. Он объявил, что Борис Житков не понимает роль социал-демократов, а: «эсерствующих и анархиствующих — идеализирует». Собственно, весь большевизм в романе — одна листовка и дёрганое выступление рабочего насчёт Конституции. Но ведь с эсерами и анархистами Житков обошёлся точно также. Писатель вновь прибёг к контрабанде: под видом романа о революции он попытался провезти роман об обывателях; именем своим, прошлым, детской литературой предъявить поддельный цензуре паспорт; использовал набор разрешённых оппозиций (народ — интеллигенция, революционеры — охранка, рабочие — эксплуататоры), но тайком перепутал полярность — ищи теперь где плюс, а где минус. Житков был тщеславным человеком, он мечтал создать великий роман, и в письмах торопил себя, понимая, что с каждым годом опубликовать то, что задумано, всё сложнее. Вероятно, речь можно вести не о написании романа, а действительно об обстряпывании контрабанды: Борис Степанович, не успев в ещё возможные двадцатые (занят был маршаковскими обезьянками), хотел ввести в костенеющую советскую литературу русскую эпопею, написанную модернистским языком. План смелый, требующий подготовки, и при том план неудавшийся. Цензура — и этого, вроде бы, никто не отметил — сработала чётко, ещё издали разобрав намерения Житкова, и поставила лодку с его романом на прикол. Достаточно сказать, что единственный значимый отзыв, посвящённый художественным, а не идеологическим свойствам романа, был написан Всеволодом Лебедевым, ещё одним тайным и забытым русским писателем.

«Виктору Вавичу» не повезло с самого начала, но не повезло весьма странным образом. Роман был зарублен цензурой как-то нехотя, без особого внимания, с длинными, по несколько лет, зевотами. «Вавич» не стал тем козлом отпущения, из-за которого до смерти затравили того же Леонида Добычина, показательно уничтожив его «Город Эн». Не вышло как и с «Повестью непогашенной Луны» Бориса Пильняка, расстрелянного в 1938-м. Можно предположить, что если бы «Вавич» стал объектом всесоюзной порки, его ждала бы другая судьба — переоткрытие в восьмидесятых, осанна, память, цитирование… А так роман стал просто довеском эпохи: было вот написано ещё и такое. Совсем как биографические справки о Житкове: детский писатель, путешественник, написал роман о 1905 годе…

Удивительным образом «Виктор Вавич» сохранил какую-то неуместность. Парадоксальную, вневременную. «Дореволюционный» авантюрный роман с элементами романа-хроники на тридцать авторских листов попросту не подходил тридцатым же годам с их понятными героями, безличными глаголами, чёткими истинами, уже обозначенными идеалами, отсутствием сомнения — не рефлексии время, не думы, а простого подоходного дела. Нужна была короткость, резкость, прямолинейность, а не длинный, как XIX век, роман. Его нельзя прочитать на одном дыхании, заразиться чем-нибудь и спуститься в забой на подвиги — это долгое предподушечное чтение, та самая русская классика, которую следует принимать по тридцать-сорок страниц перед сном. Это было не нужно тогда и уж тем более совсем не нужно теперь.

Сюжетно «Виктор Вавич» не просчитывается, поведение многочисленных героев его подчинено не директиве, а жизни, знатоком которой был сам Житков. Совершенно неясно чем кончится история с городским обывателем Башкиным, волей случая завербованного охранкой. Как сложится любовь нежной Таиньки. Что произойдёт с самим Виктором Вавичем. Роман словно закрывает Серебряный век, возможно, закрывает даже прежний русский роман, потому что вот так, перед самой Войной, писать о провинциальных героях не мог больше никто, и даже у Пастернака вышло как-то иначе. Лидия Чуковская свидетельствовала, что однажды, когда Борис Леонидович читал ей первые главы «Доктора Живаго», она ответила, что это напоминает ей о Житкове. Пастернак был очень удивлён:

«Житков? Это что — детский писатель?», — перепросил он с неудовольствием. «Нет, это не детский и не недетский, а просто замечательный русский писатель», — ответила я. Через несколько лет Борис Леонидович внезапно позвонил мне по телефону: он прочел «Вавича». «Это лучшее, что написано когда-либо о 905 годе, — сказал он. — Какой стыд, что никто не знает эту книгу. Я разыскал вдову Житкова и поцеловал ее руку».

В ноябре 1941 году судьбу полного издания «Виктора Вавича» определил Фадеев. Опять же, какое время — ноябрь 1941-го, и всё же нашлась минутка для «Вавича». Фадеев забраковал книгу следующим доводом:

Ее основной персонаж Виктор Вавич, жизнеописание которого сильно окрашивает всю книгу, — глупый карьерист и жалкая и страшная душонка, а это, в соединении с описаниями полицейских управлений, охранки, предательства, делает всю книгу по тону очень не импонирующей переживаемым нами событиям. Такая книга просто не полезна в наши дни.

Далее часто воспроизводят легенду, дескать, после рецензии Фадеева роман «полностью пустили под нож», а спасся он благодаря одному-единственному экземпляру, выкраденному (или утаённому) Лидией Чуковской. Как показала литературовед Галина Василькова, это не совсем так: Главлит роман Житкова не запретил. Стоял ноябрь, самое опасное для Москвы время, и было, как говорится, не до того. Немногие уцелевшие экземпляры остались в свободном доступе, они были в библиотеках, но при этом романа не существовало — ни в критике, ни в периодике, ни даже в литературном сообществе. Какая-то фигура умолчания. Тотальное стечение обстоятельств. Рецензия Фадеева обрекла «Вавича» не на смерть, из которой он, вполне вероятно, триумфально возродился бы, а в непонятное и беспримерное прозябание, на полочное бытие. И хотя Фадеев в своей рецензии предсказуем, он, в общем-то, уловил всё верно: «Виктор Вавич» действительно был «не полезен» устоявшемуся уже соцреализму.

Так, одна из линий «Вавича» повествует о талантливом токаре Филиппе Васильеве, поначалу только и думающем о том, как завоевать внимание заводского мастера. Не получив желаемого, он затаивает жуткую обиду: «И верно говорят — все они сволочи, мастера эти». Васильев посещает революционный кружок, проявляет к грамоте то же старание, что и к вытачиванию деталей, оставаясь носителем стихийной рабочей справедливости. В ходе городских беспорядков Васильеву разбивают голову, он мучается болями, сидит «без делов», начинает пить и третировать Настеньку, интеллигентку, которая учила Филиппа наукам, а после сошлась с ним. Соцреализм потребовал бы от Васильева подняться, молча утереть кровь и уйти в революцию, явив в частном примере рост сознательности трудовых масс (под чутким большевистским руководством), но у Житкова рабочий разлагается и даже пьянствует по-особенному, не до чернухи, а наполовину, как беспокойный шатун:

Филипп не допил, а еще полбутылки, даже меньше, осовеет, будет только плеваться по углам и харкать. Мычать и харкать. А потом сразу повалится спать и папироски не потушит.

Здесь нужно перейти к языку. Написан «Виктор Вавич» сжато, ёмко, очень выдержанно, насыщенно, с тенью и светом. Это резкость, обрывистость, переходы, стекло разбитое, и в каждом осколке свой солнечный зайчик. При этом текст прокручивается, он на повторе, создаёт ритм, певучесть, которые гипнотизируют, уводят — туда, в неназванный автором город, не в утопический Чевенгур, а во что-то бывшее, существовавшее, где о революции говорили иначе, за чаем, не слыша смолкших перед грозой птиц. Вот характерный образчик житковского прокручивания:

Приказчик не глядел на Виктора, сырым полотенцем тер прилавок все дальше и дальше. А Виктор вытягивал, вырывал бумажник из-за борта казакина.

— Получай!

А приказчик наклонился куда-то, за банками с огурцами и миногой, за разноцветным маринадом.

— В участок... вызову для вручения! — кричал Виктор.

— Это уж с хозяином, — подавал глухой голос приказчик. Виктор вышел. Он видел, как дама провожала его глазами, как поворачивалась ему вслед малиновая ротонда.

Житков не может скрыть радости, когда в 1928 году выходит первая часть «Вавича»: «Цензура из него не выкинула ни единого слога». Это не только понятное родительское чувство. Для Житкова важен ритм, невыпадающие предложения. Он не просто задумал написать классический русский роман языком двадцатых, а выразить им то же, что выражали Толстой и Тургенев: окалейдоскопить природу, быт, общество; сократить многостраничные размышления в резкий бег глаголов с наречиями; проникнуть в мир внутренний без запевов с зачинами, а сразу, всего одним словом, обсечённым, как грифель карандаша. Чисто технически это невероятно сложная задача. Она уже решалась на десятке или сотне страниц, но выдержать в таком темпе в шесть раз больше… словно и не задача, а спор, который задиристый Житков вновь решил выиграть. А пока что можно насладиться первой великой сценой романа, где вольноопределяющийся Виктор Вавич приходит в гости к любимой Груне:

Груня ела весело, как будто она только того и ждала целый день этой тарелки щей. Улыбалась щам и, как радостный подарок, стряхивала всем сметаны столовой ложкой.

— Ой, люблю сметану, — говорила Груня и говорила, как про подругу.

И Вавич думал, улыбаясь: «А хорошо любить сметану!» И любил сметану душевно.

Если «радостный подарок» — это просто очень хорошо, «и говорила, как про подругу», — великолепно, то «и любил сметану душевно» — уровень гения, первый ряд в битком набитом зале русской литературы. «И любил сметану душевно» — столь ладно подобранные слова, что они открывают всё, что можно: мир Вавича, мир сметаны, кустодиевскую дородность, самовар, что-то до 1917-го. Никакой выморочности. Самые простые слова. Вещи простые.

Далее:

Когда он печатал, лицо у него делалось лихим и преданным. Как будто начальство смотрело, а он нравился.

«Начальство смотрело, а он нравился»… Кратко и как улыбчиво! Вот ещё, тоже кратенькое: «…смирно грелась на солнце пустая улица». Почему это хорошо? «Грелась» одушевляет улицу, она теперь живая, но употребляет свою живость на то, чтобы нежиться под солнцем. Изящество в том, что Житков не отступает от реализма, потому что улица, даже в своей одушевлённости, не делает чего-то не-уличного, а «смирно», то есть прямо, вытянувшись и застыв, греется на солнышке. Литературный факт. Формализм.

Ещё, целая россыпь:

— Встать, встать, все встать! Боже, царя хра-ни! и! — и водил рукой, будто кота гладил».

Груня раскрытыми глазами глядела на кукиш, как на светлое диво.

Солдат держит левую руку вперед, и между пальцами бьется записка, будто солдат поймал бабочку и несет Груне.

Дворники стряхивали с запревших голов тяжелые шапки и держали их на горсти, как горшок с кашей. И пар шел из шапок.

Колеса стучали на стыках рельсов и отбивали Виктора все дальше, дальше от отца.

Груня знала, что он страдает и что скорей, скорей надо.

Она несла с собой свою погоду, как будто вокруг нее на сажень шла какая-то парная теплота, и теплота эта сейчас же укутала Вавича. Груня улыбалась широко и довольно, как будто она только что поела вкусного и спешила всем рассказать.

Санька перекрестился. И без веса рука, как воздухом обмахнул себя Санька.

Грустно смотрел Спаситель из киота и руку поднял, как будто не благословляет, а дает знак: тише!

Чтобы не списать на отдельности:

Сел за стол и тут только увидел солнце: оно блестками, радугами вошло в граненую чернильницу, и она цвела как брильянтовый куст. Больная муха грелась на крышке и сонной ногой потирала упругое крыло. «Птица в своем роде…» — загляделся Вавич на муху и на весь зеленый ландшафт стола — молью выеденные колдобины, чернильные острова. Виктор смотрел, как мшилось на солнце сукно, и захотелось поставить на этот зеленый луг оловянных солдатиков: чтоб блестели на солнце, чтоб тень была с острыми штыками и чтоб пахли игрушечным лаком. Какой это лак такой замечательный? Виктор взял со стола полированную ручку, поднес к носу. Нет, не пахнет.

Недостаток прозы Житкова в том, что порой она частит, зря проверчивая предложения. Если долго кружиться, заболит голова — поэтому любое радение должно уметь вовремя перестать. Это особенно видно в первой части романа, где текст набухает перечислениями, повторяя одно и то же. Можно увязнуть, забыть, кто за кем следовал, и удивиться тому, сколь много в романе комодов. В «Вавиче» вообще много вещей, это их торжество, целое скопление, описанное со знанием дела, так, как это мог сделать только любящий труд человек. Это объектно-ориентированное письмо, возможно, имеющее для русской литературы куда большее значение, чем для других европейских литератур.

В русской литературе священный вещизм, когда материальный объект становится чем-то большим, нежели сама вещь, является неким выразителем времени, нарратива, истории. Обусловлено это тем, что указанные понятия (а также миф, государство, идеология, строй и т. п.) в российском ХХ веке полностью ломались как минимум дважды, а по-хорошему ещё больше (война, НЭП, девяностые) и зацепиться обо что-то затруднительно, поэтому так необходимы «мраморный столик на камышовых ножках», игрушечная лопаточка, с которой можно попробовать икру в гастрономе, и портсигар, который «как ларец, и синим шелковым хвостом опускался фитиль с узлом и кистью», и аршинное проволочное живило с «гладко заделанным узлом на конце» — им старый надзиратель Воронин раньше «разговаривал» с ворами, а теперь хочет с революционерами. Это не просто реквизит, а картография эпохи, то, что выстраивает пространство, которое можно помнить и в котором можно жить. Вероятно, такая необходимость вскоре отпадёт (если ничего не случится), и вещичность житковской прозы, как, например, и елизаровской, будут не совсем понятны. В литературе же нового поколения вещи будут просто воскрешать детство, воспоминания, уют, а не выстраивать хронологию, связывать рассечённое катаклизмом пространство. Вот почему «Вавич» прежде всего связующее произведение. Оно не только между «Тихим Доном» и «Доктором Живаго», не только между веком XIX-м и XX-м, а стягивает какой-то потаённый нарратив, принципиальную невысказанность, которую можно распознать лишь в самых простых вещах.

Но почему о «Викторе Вавиче» вообще можно говорить как о великом романе?

Во-первых, сверхзадача языка — написать классический роман остранённым рубленным слогом, не расколов при этом героев на щепочки и лучины. Во-вторых, размерность: в романе явлено российское общество перед революцией; представлены все городские слои, есть слово даже у силовиков; у каждого своя правда, полицейский убедителен не менее, чем революционер; множество характеров, вещей, событий — необходимый объём, чтобы высказать что-то значимое. В-третьих, околоточный надзиратель Виктор Вавич как скрепляющий сюжет русского романа само по себе явление небывалое, но куда важнее здесь то, что нравственное изменение Вавича не однотонно. Он не садист, который только и делает, что пытает благородных революционеров, а сложный сюжет. Сложен он оттого, что Вавич сер, как его шинель, и суметь провести эту серость, не надоесть ею, развить её, не допустив уплощения на шести сотнях страниц — это надо обладать недюжинным талантом. Виктор Вавич будет бить, брызгать слюной, вытягиваться и козырять, но при этом не быть чудовищем. Если б так — отличался бы роман судьбой, да стилем. Советская критика тридцатых физически не могла сказать этого, но во всём своём злобстве Виктор Вавич остаётся ребёнком. Капризным, не очень умным, взбалмошным, любящим красивые крикливые игрушки (какие у него были сапоги, какая винтовочка, как славно он играл во дворе в солдата!). Это ребёнок, которого тянет к маме, и не случайно, что у Вавича прописан только старик-отец, а болеющую мать ему заменяет Груня.

С ней есть воистину прекрасная сцена, когда ушлый торговец присылает на квартиру Вавича свёрток с сёмгой. Тот от завуалированной взятки приходит в бешенство и только и думает о том, в каких словах вернёт рыбину. На следующий день Вавич врывается в магазин, устраивает скандал, никто ничего толком не понимает, над полицейским посмеиваются, и Вавич отступает, кляня взяточников. И вот, оплошав в гастрономе, Виктору Вавичу нестерпимо захотелось: «…вернуться к Грунечке, рассказать, как не вышло». Это «рассказать, как не вышло» прямо-таки что-то невозможное. До слёз просто. Предельное откровение, когда ругливый околоточный оказывается неуверенным в себе мальчишкой, который подглядел за взрослыми и хочет быть как они, но «не вышло», мир опять оказался хитрей, ребёнок испугался, озлобился, кричит и вот-вот сделает гадость, прямо как в следующей сцене, где Вавич хлещет портфелем сонного дворника. Но в душе он всё равно хочет вернуться к Груне, которая, конечно, никакая ему не жена, а добрая недостающая мать.

Примечательно, что Житков не считал себя «детским» писателем. В 1927 году он заметил о своём рассказе «Про обезьянку»: «Это первая детская вещь моя. Остальные все — не-детские». В «детских» вещах Житков всегда серьёзен, говорит с читателем как с равным, не поучает его, не уменьшает свой рост. «Виктор Вавич», в общем-то, таков же. Так не является ли он в известном смысле «детским» романом, точнее романом про выросших и безответственных детей?

На это указывает имя связующего героя. Вавич — это ж как вавка. Болячка, пальчик. То, что беспокоит маленького человека. А не была ли детьми русская интеллигенция? Все её наивные метания (об этом тоже роман), думы о народе, салоны, гостиные… откроешь сборник либеральных эссе и ясно — дети. Не были ли детьми революционеры — одержимые, жестокие, самоотверженные? Дети ведь жестоки. Не по природе, а по своей безопытности, по неумению соотнести. Иными словами, если кто и мог написать роман о Первой русской революции, больше стихийной, нежели подготовленной, революции страшной, с погромами, большим террором и с не меньшей надеждой, то только детский писатель, ибо кому, как не ему, знать, в чём, собственно, дело.

В этом ведь и трагедия, и восторг. Взрослый скучен, предсказуем, понятен. Ребёнок неодолим, его волнует всё. Инфантилизм — всегда крайность, хорошая ли, плохая, и из неё — искусство, революция. В начале ХХ века Россия была так юна — крошечным городским населением, средним возрастом в каких-то двадцать пять лет, молодыми институтами, расцветающей культурой, ложной, как оказалось, верой в прогресс; это не могло не выстрелить, и оно выстрелило. Линии романа сходятся на еврейском погроме. Описан он столь достоверно, что даже вызвал упрёки в антисемитизме. Но это не достоверность, нет. Это увиденное:

Бросают что-то с балкона, валят кучами и внизу ревут, скачут — чего это скачут на одной ноге? Это брюки валят из "готового платья" — надевают брюки, скачут. И вдруг глаза упали вбок, на край тротуара — человек лежит, тушей вмяк в камни. Искал лица — из кровавого кома торчали волосы — борода, и вон белая ладонь из лоскутьев. У Саньки глаза хотели втянуться назад, в голову, пятились и не могли отойти от крови. Идет какой-то, шатается, раскорячился, тугие ноги: штанов много, и вдруг стал над этим. Санька видел, как мигом вздернула лицо ярость.

— А, жидовская морда! Жидера, твою в кровь — веру, — и железной трубой с двух рук с размаху ударил в кровавое мясо, где была голова, и молотил, и брызгало красное, вздрагивало тело. — У! Твою в смерть...

Тоже ведь детское. Необъяснимая обида, злоба всесильная, когда беспричинно хочется ударить, только вырос уже, окреп, и некому остановить занесённую тобой руку. Почему? Потому что полиция сама участвует в погроме. И если б Вавич бежал впереди, расталкивая и показывая, — нет, не было бы романа. Но Виктор не хочет участвовать в погроме. Он мнётся — есть ли приказ? — надеется, что негодяй Сеньковский напьётся, заснёт и не надо будет никуда идти. И даже попав на погром, Вавич стреляет в темноту, подсаживает дверь ломом, делает что-то ещё, но мечется скорее как свидетель, не распиная и не топча в корыте. И страшно это, и горько за Вавича. Не в том ведь ужас, когда неистовствует злодей. Хуже, когда осатанел обыватель. Хотя бы по причине его большинства.

Не трудно заметить, что «Виктор Вавич» неудобен. Теологические догмы марксизма он не поддерживает. Хрустом французской булки не звучит. Для «патриота» многовато евреев, хотя евреи у Житкова необычны, тоже из одесской жизни. Изображены без какого-либо пиетета или третируемой и потому надломленной гениальности. В общем-то, не типичные для русской литературы евреи, которые могли бы разбавить неприятно-брезгливый ряд, собранный, например, в замечательном издании Г. С. Зелениной «Евреи и жиды в русской классике». Примечательно, что в культурологических текстах, посвящённых образу еврея в русской литературе, роман «Виктор Вавич», дающий как раз один из самых необычных срезов, почти или вообще не встречается. Нет этого у Михаила Эдельштейна, нет у Дмитрия Быкова. Впрочем, ничего удивительного. Это роман-контрабанда. До сих пор неясно, кому Житков вёз всё это.

Напоследок хочется заметить вот что.

Великое литературное произведение обрастает не только художественными подробностями, но и историей публикации и непубликации, цензурными перипетиями, какими-то мифологиями. Так и с «Виктором Вавичем». Считается, что Лидия Чуковская сохранила единственный экземпляр уничтоженного «Вавича», по которому в 1999 году роман был переиздан. И хотя экземпляр был не единственным, сама легенда указывает на наличие некоего мифологического пласта, наросшего над книгой, а значит, речь не просто об ещё одном тексте, ведь мифология окружает то, что действительно важно для человека. Поэтому вдвойне удивительно, что роман Бориса Житкова до сих пор в русскую литературу не возвращён. Никто толком не знает почему. Ну вот так вот оно. Написал человек вещь, после которой переписывают учебники, и… не переписали. Может, уже накоплена такая инерция, что учебники не переписывают, а только дополняют. И от «Виктора Вавича» решили попросту отмахнуться: «Ой, ну ладно вам, что, из-за одной книги всё переделывать?».

Да. Переделывать.

И то, что литературоведы и культурологи даже не думают приступать хотя бы к малейшей пропедевтике — не к безоговорочному куда-то внесению, а к подбору материала, спору, обсуждению, критике, публикации переписки… — показывает то, чего ранее не показывал любой другой большой русский роман.

Возможно зазевать великое. Гениальное может быть забыто. От этого как-то не по себе. Жила ведь внутри уверенность, что гений может быть пропущен, но рано или поздно ему всё равно вознесут должное. Таков ход вещей. Природа. На этом всё держится. А тут вот не вышло. И некому об этом рассказать. Словосочетание-то какое: не вышло… «Виктор Вавич» — это предельный текст о том, как не вышло. Как не вышло жить у его героев. Как не вышло обмануть цензуру у их создателя. Как не вышло прославиться. Как не вышло войти в большую, «не-детскую» русскую литературу. Даже с сёмгой и той не вышло… И не к кому прийти, рассказать об этом. Никому не нужно. Никому.

Итак, эпический русский роман, законченный в 30-е годы ХХ века в совсем несвоевременную для такого текста эпоху. Детский писатель создаёт роман на тему Первой русской революции, где не о революционерах, собственно, речь, а о провинциальных обывателях неназванного города, связующий герой которого поначалу честный, а потом дуреющий околоточный. Язык — рубленный, модернистский, предназначение его — без потерь раскрыть классику. Это контрабанда, которую напрямую, через таможню-Главлит, пытаются завести в литературу. Не удаётся. Роман подвергается цензуре, но не становится объектом показательной порки, как его формалистские коллеги. Судьба романа решается в 1941 году, рядом с немцами, и книга окончательно проваливается в какое-то безвременье: она почти уничтожена, но не запрещена; она остаётся присутствовать, но о ней не говорят. Перестройка каким-то странным образом не переоткрывает роман. О нём начинают говорить только на рубеже веков, причём страстно, с большим почтением, но… прошло вот уже двадцать лет, а удел бесподобного «Виктора Вавича» — одна обстоятельная статья раз в несколько лет.

Кто всё ещё уверен, что это просто набор случайностей, поднимите руку.

Проверить легко. Достаточно найти человека старшего поколения и спросить его, читал ли он Бориса Житкова.

Конечно, ответит он. Я читал Бориса Житкова. Хороший детский писатель. Зачитывался его повестями! Помню, как у него мангуста по каюте скакала. Что? Виктор Вавич? Какое хорошее детское имя. Это у Житкова про слоника или про собаку?

А ведь Виктор Вавич любил сметану душевно.

Володя Злобин