Вы здесь

Осветление. Оскелечивание

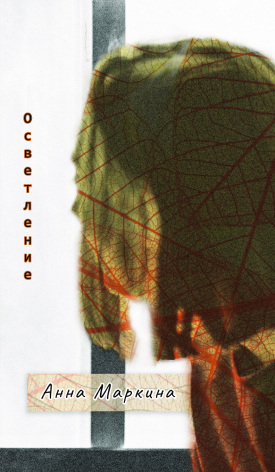

О книге поэзии Анны Маркиной «Осветление» (Москва, «Формаслов», 2021)

Во флористическом дизайне есть термин «оскелечивание». Листья погружают в раствор щелочи, вымывают зеленую плоть листа, и остается тоненький белый скелет.  Силуэты людей на обложке книги Анны Маркиной будто вырезаны из не до конца оскелеченных листьев. В процессе. Визуальный ряд поддержан черно-белыми фотоиллюстрациями, далекими от культуры глянца, прежде всего от его способности «не нравиться себе самому в состоянии» и превозносить искусственно застылый образ вместо себя настоящего. Образ неполный, вбирающий лишь часть своего прошлого и будущего… Сама же Маркина как поэтесса ощутимо меняется, становится текучее, «лепесточнее», все еще при этом удерживая смысл на весу. До этого непрерывная цепочка фабулы у нее частично растворилась и ушла куда-то вглубь, прерывисто мелькая меж деревьев бликом солнца и не нарушая всеобщую тишину, из которой рождается поэзия.

Силуэты людей на обложке книги Анны Маркиной будто вырезаны из не до конца оскелеченных листьев. В процессе. Визуальный ряд поддержан черно-белыми фотоиллюстрациями, далекими от культуры глянца, прежде всего от его способности «не нравиться себе самому в состоянии» и превозносить искусственно застылый образ вместо себя настоящего. Образ неполный, вбирающий лишь часть своего прошлого и будущего… Сама же Маркина как поэтесса ощутимо меняется, становится текучее, «лепесточнее», все еще при этом удерживая смысл на весу. До этого непрерывная цепочка фабулы у нее частично растворилась и ушла куда-то вглубь, прерывисто мелькая меж деревьев бликом солнца и не нарушая всеобщую тишину, из которой рождается поэзия.

По Юнгу, человечеству больше не требуются «ангелы» и «бесы», чтобы объяснять причины мыслей и поступков, но ведь причины так до конца и не объяснены, а пустота рождает тревогу. «Пытаешься, пытаешься распутать в себе большую правду, но в глазах такая вдруг проскальзывает смута». Человек сравнивается автором с комнатой, неправильно наклеенные обои внутри нее — una problema. «Не то наполнение» производится «бригадой», происхождение которой писательница не берется отслеживать. Ей важнее задекларировать, что обмануть дурным «ремонтом» ее не удастся. Не пришлый свод правил, а некий натренированный навык позволяет ей судить, что внутри нее хорошо, а что разрушительно. Может быть, этот навык — это изначально было не на основе ощущения, а возникло рационально объясненным и культивированным, пока опыт не перевел его в разряд интуитивного? Так винодел с приходом опыта интуитивно определяет, в какой день лучше собирать виноград, хотя раньше руководствовался сводом правил от рационального: «с северной стороны нужно собирать позже».

Это важный вектор философских поисков, и творец продвигается в них последовательно, когда начинает осознавать свое «заложное» положение у смыслов слов и их ритмизированного воздействия на психику. Но, оставаясь пленником, начинает играть ими. Так диминутивы, отсылающие обычно к детской поре с ощущением безопасности, сокрытости родом от жестокостей мира, писательницей используются как раз в местах, где она форсирует столкновение нуждающегося в заботе человека и непобедимой черствости мира. Так появляется «буханочка», которой суждено зачерстветь. И «гробики квартир», объявляющие о жалости читателя к самому себе. Маркина — будто волшебник, вытянувшийся из хтони земли каким-то подозрительно длинным и светлым, как корень пастернака; где-то на вершине муравьиной кучи, — и вещает оттуда что-то, что управляет зрителем и его эмоцией. И в этом заведомом управлении читателем заключено много страшного, больше даже, чем в смыслах слов, которые она говорит.

Она может растягивать фразу, как чуть пляшущий горизонт за окнами поезда, чтобы созерцание не стало слишком монотонным и не выпало само собой из фокуса внимания. Или может коротко обрубать фразы, как односложные ответы, — так говорят в краях, где озлобленно-жаркое лето сменяется лютой зимой, где мир контрастен до болезненности. Женщина, кормящая ребенка и баюкающая его, а рядом рукоприкладство пьяниц. Мир сгустился, все может происходить одновременно на нескольких квадратных метрах, на выходе из одной станции метро, и это усиливает эмоциональное давление.

Метафоры и сравнения Маркиной подчас неожиданны, но не писаны приемом автоматизма и логикой абсурда. «Прокисший небосвод» — может быть, это белые сгустки облаков, возвышающиеся из небесной сыворотки неясного оттенка, какая стелется в степи по осени? А Дед Мороз — Торквемада? За ватной бородой все еще прослеживается связь до языческих времен, когда, несмотря на ощутимую опасность, доводилось вверять себя большему, непознаваемому и не подобному человеку — всему миру.

Что же касается культурного кода и отсылок к другим произведениям, Маркина бывает немилосердна к читателю и сыпет полунамеками: «а кровь все крутится час за часом во мраке тела — почти стендаль», еще и с маленькой буквы. Является ли это отсылкой к строкам Стендаля, в которых он нагнетает тревогу обилием упоминаний слова «красный»? И даже боязно читать далее из-за возможности столкновения с такой загадкой, которую не сможешь разгадать, и ключ будет потерян. Ведь поэтесса так строит свою поэзию, что читателю почти насильственно доводится держать строй, держать ритм, удерживать ассоциативную нить, иначе, кажется, вот-вот все порвется, но не для нее, а только для читателя…

«Этот тяжелый год, кое-как пережитый, прореженный до пустот», «кислил николивановский крыжовник, а рядом человечек созревал», «и тянулись к закрытым границам цветы через облачный бархат угля» — сложная артикуляция заставляет тратить больше времени на распознавание смыслов, хотя, казалось бы, какая связь. Зачастую тон задают не звонкие-громкие, а не до конца разделенная, как бы непроявленная масса глухих: «и пружинит молчанье невероятное», «но чувствовать — ворочается гравий» и еще, и еще.

Кто говорил, что оцарапаешься, только если захочешь влезть на елку? Упадешь, если захочешь сесть на два стула? Жизнь стоит над каждым с мешком еловых игл и готова высыпать на голову без связи с поступками прошлого и мыслями о будущем. Человеческая жажда жизни, будто не сумев от этого освободиться, вбирает в себя self-harm и нечаянно воспевает его как одну из необходимых своих частей... Жизнь в человеческом сознании пытается вобрать в себя смерть, чтобы не было так страшно в каждом закоулке, жизнь слишком скоротечна, чтобы избегать закоулков; круг замыкается. Страх смерти притягивает зло убеганием от него по кругу.

Подкожное цветенье диких роз,

Их смерть, гудящая издалека мне.

Привычный путь терновником зарос,

А поезд сыт по горло тупиками

И потому скатился под откос.

«А кто тут отскоблен и безупречен?» «Ни зги не видно за белизной». Кто я? «Сторож, что поставлен без оружия». И не спрятаться, не уйти от этой неизвестно кем данной обязанности, да и зло, всегда произрастающее, как известно, изнутри, глумится и не дает осознать его как часть себя — и знает об этом неведении и о слабости. Каждому уготован самый опасный враг: с ним не справиться силой, ловкостью, муштрой и рациональными запретами. Каждый сам себе враг. Лист, осветляясь от собственной тьмы в щелочи, не выбелится до сияющего света. Он просто перестанет существовать.

Дарья Тоцкая