Вы здесь

«Трамвай» Апокалипсиса

В 1990 году в Москве начал выходить детский журнал «Трамвай», успевший за короткий срок своего существования (5 лет) стать легендарным. Критики назвали его «журналом детского авангарда». Среди авторов были как признанные советские классики, так и не печатавшиеся в СССР писатели. Об истории журнала, его наиболее ярких публикациях, значении и мистической связи с философом Василием Розановым размышляет наш постоянный автор Володя Злобин.

Умирающий от голода Василий Розанов нашёл в себе силы, чтобы в «Апокалипсисе нашего времени» (1917—1918) обвинить русскую литературу в последовательном пестовании революции, неприменимой к жизни словесной игре, разложении армии, общества и государства:

Собственно, никакого сомнения, что Россию убила литература. Из слагающих «разложителей» России ни одного нет нелитературного происхождения.

Трудно представить себе... И, однако, — так.

Удивительный по слогу Розанов, ускользающий даже в своей фамилии (Ро́занов он, не Роза́нов), опримерил мысль свою так же сыпуче, как могла бы коробка с секретиками — лепестками, листиками, клочочками, обрывочками, камешками, крышечками, — парой точных словечек. В своём роде это детскость мысли, очищенная от необходимости включаться в сложную культурную игру оценивания, коротенькое наивное слово, до того обескураживающие, что не знаешь, чем возразить и как объяснить. Розанов шепчет, Розанов часто обижен, Розанов хочет варенья… Когда читаешь его, не покидает ощущение, что это детский писатель и детский читатель, мысль его вроде пронзительной мудрости шестилетнего — неповторимая, случающаяся только раз.

А вот другое свидетельство. Тоже из судьбоносной эпохи. Журнал «Трамвай», выпуск четвёртый, год 1991:

Здравствуйте, дорогая редакция!

Извините, если чего не так. У меня к вам просьба.

Выписывала журнал «Трамвай» моему внуку, 6 лет. Но я ничего в нём для него не нашла. Для какого возраста этот журнал? Прошу на 1991 год сделать этот журнал интересней. Сказочный надо. А так ребенок в нём ничего не понимает. И я не могу другими словами объяснить…

Извините за наивность.

Письмо это весьма точно отображает содержание культового детского журнала «Трамвай», выходившего с 1990 по 1995 годы. В общем-то, журнал этот совсем не детский. Скорее, это журнал для взрослых, которые помнят, что были детьми. К «Трамваю» интересно применить подход Розанова, его, так сказать, «острый глазок». Какие бы тогда двери раскрыл «Трамвай»? Для начала дверь первую, уже обнаруженную: издание это отнюдь не детское, а напоследок дверь тайную, незаметную: укативший в тёмное депо «Трамвай» — одно из самых значимых событий в литературной жизни России.

Редакция журнала «Трамвай», 1990 г.

Журнал «Трамвай» — последний сколько-то заметный литературный русский инициат, имеющий не местечковое, а всероссийское (и не только) значение. Это журнал, начавший с более чем двух миллионов экземпляров и ужавшийся до ста тысяч, просуществовал всего-то пять лет (без 1992 года), но успел сложить не просто преданную армию поклонников, а нечто большее — определённый взгляд на жизнь, мировоззрение, целокупное понимание мира огненного и земного.

«Трамвай» существовал для детей в отнюдь не детские времена. На исходе ХХ век был всё ещё страшен, пусть не так, как в своём расцвете, но веку этому, разложившему всё, до чего он смог дотянуться, многое можно простить, ведь в нём возникли мультипликация и детская литература. В их богатом разнообразии «Трамвай» был не выжимкой и не подведением итогов, а новым, пусть и заключительным голосом. Звучать он будет ещё долго. Можно провести мысленный эксперимент: представить вдруг, что разом закрылись редакции всех толстяков, детских журналов, известных сетевых платформ, чего-то ещё, а потом спросить — кто из них будет воссоздан и опамятован благодарными читателями, скажем, лет через десять? Почему-то напрашивается ответ: никто или почти никто. С «Трамваем» же вышло не так: помнят, любят, переиздают. Ещё в 2001 году в ЖЖ стихийно возникает сообщество «Трамвая», где по памяти (Рунет ещё юн) вспоминают трамвайные стихи и рассказы. В 2005 создаётся простенький сайт-мемориал, на который с удивлением набредает главред «Трамвая», и дальше без передышки: переиздание репринтом в 2011-м, разнообразные сетевые сообщества, оцифровка архива и жгучая, до слёз, ностальгия. Ровно тот случай, когда народ сам создаёт памятник и сам, без принуждения, носит к нему цветы. Высшая мера признания. Кто из современников может таким похвастаться? А у детского журнала «Трамвай» это вышло само собой, по маршруту, без остановки — как и всегда, когда едешь за солнцем.

Здесь важно слово «детский». Тим Собакин, главред «Трамвая», отмечал, что они с командой делали журнал прежде всего «для умных». А это такая посылка, из которой вытекают все возраста, поэтому «Трамвай» сегодня был бы любопытен всем от пяти до пятидесяти. Благодарить за такое чудо нужно Тима Собакина, собравшего в пиратскую команду людей талантливых и удивительных — Александра Артемова, Игоря Олейникова, Анатолия Дубовика, Григория Кружкова, Александра Гланца, Наталью Панасенко, Оксану Мерзликину, Виктора Чугуевского и многих других. Сам Тим Собакин — личность примечательная, что показывает всего один ответ из его интервью:

— Считаете ли вы, что контент для детей необходимо специально упрощать? Или дети в действительности понимают намного больше, чем кажется взрослым?

— Контент — это содержание, да?

— Ну да, содержание, собственно материалы…

— Пожалуйста, никогда не вкладывайте в мои уста подобные зарубежные словечки типа «контент» и другие. Итак, вы имеете в виду содержание статей.

«Контент — это содержание, да?» — уточнение из той блаженной эпохи, когда вещи делались по памяти, по тому, что успел набрать в голову и как готов это выкладывать. Время живого, не сверочного творчества, когда оно ещё было актом, а не только процессом, — без сложных технологий, без подглядок в Сеть, в крохотной каморке без собственного стола. Творить приходилось ластиком и карандашом, а зеркальная фотокамера, по словам Тима Собакина, казалась чудом техники. Достаточно важный довод в пользу «простого» творения, которое до сих пор имеет какую-то притягательную мистическую силу, отзывающуюся в годах. Даже письма, которые мешками получал «Трамвай», стали важным достоинством журнала. Там попадались настоящие перлы. Однажды «Трамвай» спросил у читателей: «Кто придумал неприятности?». Одним из победителей стал ответ четырёхлетнего ребёнка: «Не я».

Тоже стиль.

Опять же — письма, сухая бумага из разных концов страны, а значит, и мира, целый отдел по работе с ними, удивительная, непонятная уже трогательность — послать в любимый журнал бумажный листок, — где сейчас такое? Цифровые платформы лишены усилия, письма в них не пахнут и не грубят ладонь, обратная связь там — связь с самим собой. До сих пор хорошее издание — то, что получает печатную корреспонденцию. Совсем другие ощущения. Уровень другой. Обратная связь — это принцип религии (сущностно, этимологически), поэтому хорошая литература, как и журналы, строятся по одной и той же архитектуре.

Кроме того, «Трамвай» был вызовом нравоучению советских детских изданий. Переиздай их сегодня — кому это было бы интересно? — а «Трамвай» читается так же легко, как и тридцать лет назад. Ни истории, ни изложение совершенно не устарели. Всё потому, что читатель «Трамвая» не воспринимался его вагоновожатыми как малая величина. С ним говорили на равных, без упрощений и поглаживания по голове. Тем более говорили на весьма неожиданные темы и весьма неожиданным языком.

Это был стиль, и это больше не повторится.

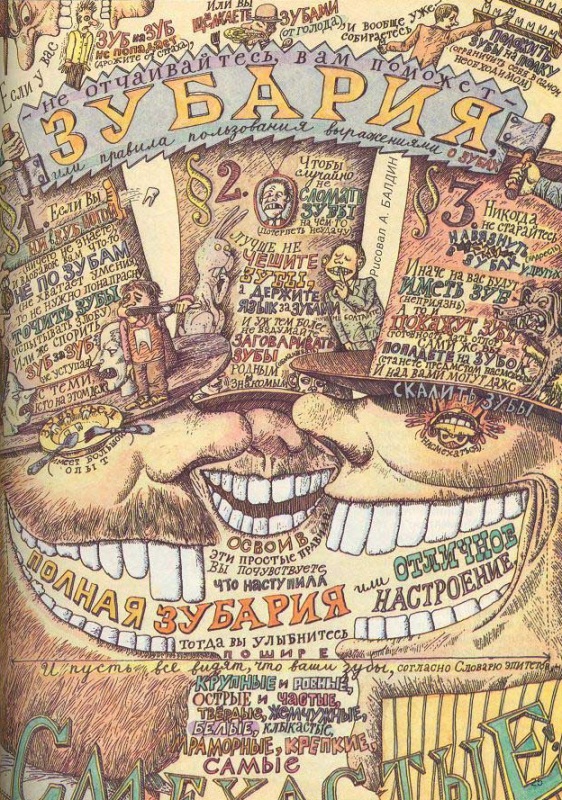

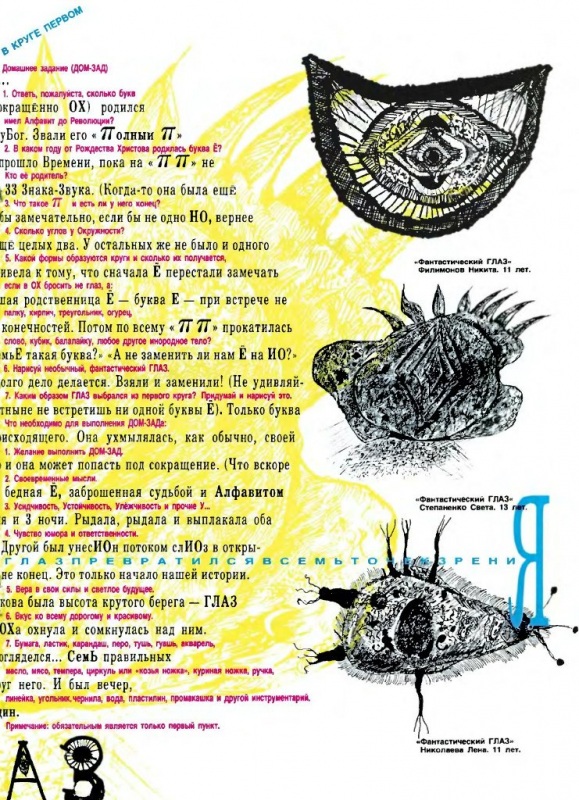

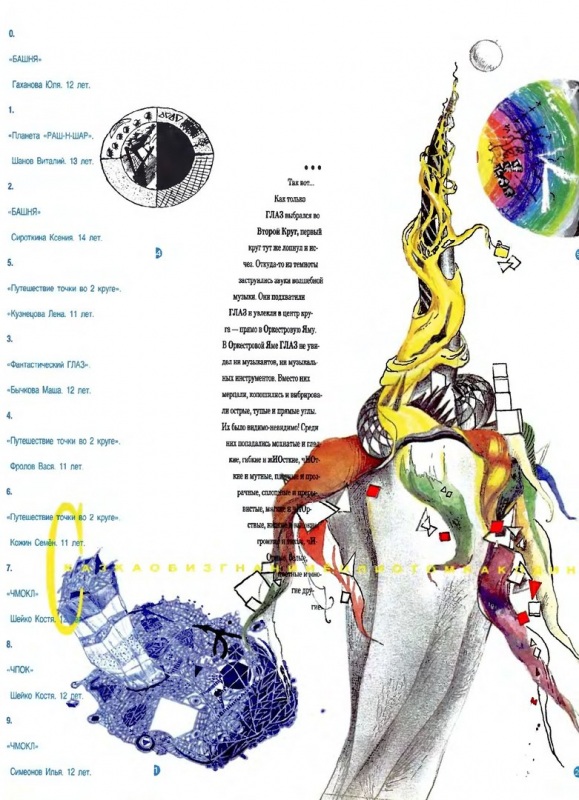

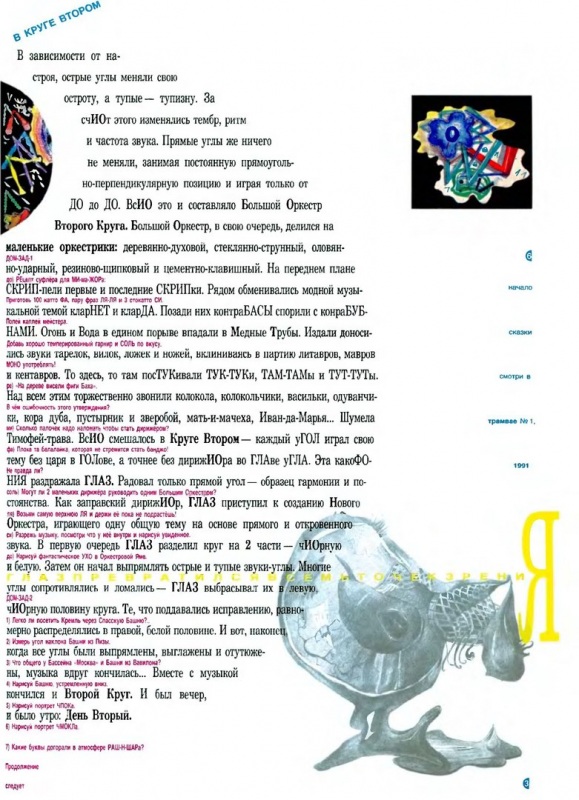

Удивительные картинки, которые, по идее, в детском журнале должны быть важнее текста, в «Трамвае» пребывали в спасительной равнозначности. Красноармеец с РПГ-7 мог смотреть в лицо рыцарю в средневековых доспехах, и рыцарю это не очень-то нравилось. Непреодолима серия авангардных манифестаций «Зубария», «Носария», «Языкария», «Ушария», «Объедария» и «Глазария». Помимо рисунков, редакция выступала в защиту буквы «ё», рассказывала про четырёхмерную мышь и топологическое строение бублика. В «Трамвае» кулинарные рецепты писались гекзаметром и цитировался «Безумный волк» Заболоцкого, где волк-философ преподаёт лопухам геометрию неба. Приводился отрывок из «Распада атома» Георгия Иванова. История гибели планеты Раш-н-Шар — чуть ли не лучшее «детское» фантастическое произведение. Журнал сдабривал юную голову знаниями о Хармсе, Шагале, Гумилёве, Владимире Короленко, Пришвине, Елене Гуро, Леониде Андрееве, Набокове, полнился отсылками на Шекспира и Блока, Мережковского, упоминал Гераклита и Демокрита, что выстреливало позже, как заложенная в голову установка. Издание, в общем-то, подрывное, бьющее на вырост, в глубину лет. Об этом, собственно, и хочется рассказать.

В стороне останутся тематические научные статьи «Трамвая», познавательные и юмористические разделы, конкурсы, анекдоты, а журнал раскроется под розановским «острым глазком». Взгляд этот попытается приоткрыть не только авангардистское и абсурдистское содержание «Трамвая», но и революционно-романтическое, стихийно-гностическое, а кое-где даже и экстремистское. Чего хотя бы стоит шутка в одном из номеров: «Чем опасен словарь? Тем, что в нем есть слово “динамит”».

Действительно.

При этом стоит разграничивать журналы 1990—1991 годов и остальные. В 1992 году «Трамвай» не выходил, а возродившись, потерпел в качестве (хотя шедевры встречались и после). Впрочем, всё только к лучшему — нельзя быть замечательным вечно. Неписаный закон мифа — пройти от золота к глине, а после рассыпаться в прах.

Всё начинается уже в первом номере 1990 года. Обычный трамвай катался по городу и вдруг повстречал лошадь. Они начали жаловаться друг на друга, и трамвай, защищаясь, вспомнил те полезные вещи, которые люди научились делать с помощью электричества. Лошадь возражает:

Но зато они разучились запрягать, взнуздывать, седлать, петь ямщицкие песни, скакать галопом, умыкать прекрасных девушек и пасти лошадей у ночного костра.

— Вы думаете, они опомнятся? — спросил Трамвай.

— Поживём — увидим, — сказала Лошадь и исчезла.

Такой безграничный романтизм... Сразу, без предисловий, мысль, что прогресс не безупречен, что с его приходом мы теряем что-то, что не измерить в амперах и вольтах… немыслимое для прежней советской традиции допущение, от которого рукой подать до Константина Леонтьева. А там так закрутит, что всё — пропал. «Трамвай» вообще полон печального романтизма и светлой грусти:

Завтра стало вчера.

Время летит, как птица.

Провожает меня прощальным взглядом.

«Трамвай» закладывал смыслы на вырост, будто заранее знал, что подросший читатель не забудет написанного, а вернётся, прочтёт заново и где-то улыбнётся, а где-то всплакнёт. Как иначе прочитывается история «Волшебный шарик» (№ 4, 1990), когда тебе не шесть, а в несколько раз больше:

Один человек нашёл волшебный шарик. Он был голубой, светился и мигал. И человек сказал:

— Сделай так, чтобы я был самый счастливый человек на Земле.

Он подождал и подумал: «Ничего не произошло».

И он сказал шарику:

— Никакой ты не волшебный.

Тогда на шарике возникла надпись:

«Ты самый счастливый человек на Земле».

— А почему же я этого не чувствую? — спросил человек.

— Потому что ты дурак, — ответил шарик.

И ведь что возразить? «Потому что ты дурак» — честный ответ на большинство вопросов. И сразу грустно, как от стихотворения «Одиноко…» (№ 5, 1991), где пингвин ищет средь льдов друзей и смысл:

ОДИНОКО.

Ветер свищет,

вероломно дуя в грудь.

А пингвин упорно ищет

хоть кого-бы-то-нибудь!..

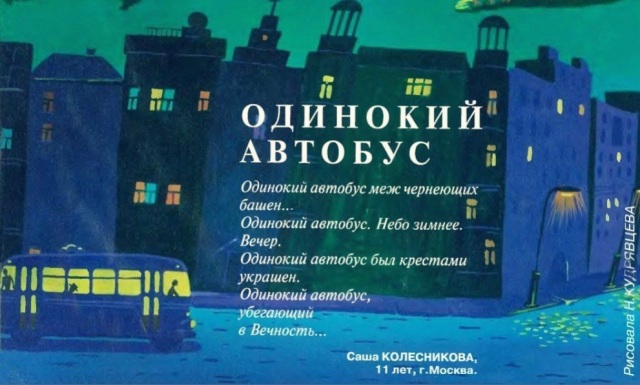

Или стихотворение «Одинокий автобус» некоего Саши Колесникова одиннадцати лет:

Одинокий автобус меж чернеющих

башен…

Одинокий автобус. Небо зимнее.

Вечер.

Одинокий автобус был крестами украшен.

Одинокий автобус,

убегающий

в Вечность…

Вечности посвящён поздний рассказ (№ 1, 1995) «Домик на краю жизни». Автор его — небезызвестный Валерий Роньшин (проследить судьбу авторов «Трамвая» — ещё одно интересное занятие), а сам рассказ живописует неизбежность смерти и бессмертие памяти. Смерть в рассказе становится началом, а умение сочинять сказки — тем, что оживляет минувшее. В каком-то смысле послесловие ко всему «Трамваю», который до сих пор тревожит воспоминания, а значит всё ещё дребезжит стеклами и звонит на повороте. Без памяти — рельсы в траве, конец любого пути.

Вроде бы задача детского журнала в том, чтобы занять ребёнка, отогнать грусть, спасти от одиночества, а здесь если и не наоборот, то просто с другой стороны: одиночество бывает ищущим, грусть — светлой, а смысл весны — в ветре. Несчастье не повод отчаиваться. Это возможность изменить прежнюю путь-дорожку, и кто знает, куда она теперь заведёт. Об этом рассказ «Последнее лето забора» (№ 8, 1991). Подгнивший забор печалится о своей участи, отчего отправляется с Мухой и Крапивой в путешествие, дабы найти своим деревяшкам иное предназначение и стать кораблём хотя бы для небольшой речки. Радость подобных историй в том, что структура их располагает к мифологическому толкованию. Забор олицетворяет переход от жизни к смерти, он уже завалился, уже — мертвец, Муха и Крапива — верные волшебные спутники, помогающие пройти испытания и переродиться в мечту-корабль. Но одновременно — это простая детская история о горемыке-дощечкине. Рассказ читается в обе стороны и оба возраста, и таков в целом весь «Трамвай».

«Трамвай» не играл от противного, осмеивая отжившие нормы, а брал декларируемую норму (быть отличником — хорошо, а двоечником — плохо) и показывал, что тот, кто плохо учится, может обладать иными достоинствами, а то и вовсе совершить подвиг, подводя к мысли, что классный журнал не единственная мера оценки. Это был калейдоскоп, где в журнале, свёрнутом, как труба, менялись роли, истории, картинки, сюжеты и дисциплины. Не на противоположные, как мог бы посоветовать стоящий на дворе год, а на те же, но с другой стороны. Хорошим можно быть по-разному, а прославиться не только за партой.

Так, в № 5 за 1990 год напечатан рассказ «Репетитор». К мальчику, саботирующему правильное написание «ча-ща», приводят профессионального репетитора Владимира Иосифовича. В шутливом конфликте обучаемым становится сам Владимир Иосифович, в котором пробуждается детская любознательность к жизни. Когда мальчик в очередной раз приходит к репетитору и звонит в дверь, ему отвечает соседка:

— Нет его, не звони. Ушёл наш Иосич.

— Как ушел? — спрашиваю.

— Босиком. И с котомкой.

— Куда?

— По Руси.

Рассказ запоминается последним предложением. Мальчик всё же переходит в следующий класс, чем вызывает всеобщую радость, но самому герою грустно, его охватило томление духа. Он вспоминает сгинувшего Владимира Иосифовича и задаётся вопросом:

А что я мог дать ему, кроме того, чтобы позвать в дали?

Совершенная платоновская фраза в простом детском рассказе. Этакая подготовка к знакомству с Толстым, Григорием Сковородой и даже Иваном Корейшей, который тоже однажды ушёл «с урока»… «Трамвай» — это такая пропедевтика к полнокровной русской жизни: поэта, мечтателя, отшельника, революционера, мыслителя, неуместного во всём человека. Если желать своему ребёнку лучшего будущего, давать читать «Трамвай» ему категорически противопоказано. Могут начаться неконтролируемые реакции, распад всего того, о чём предупреждала бабушка.

Ведь журнал задавался важными онтологическими вопросами: «Давайте посвистим. Вы можете свистеть космическим свистом? Как будто не вы, а кто-то свистит вам из космоса?» «Трамвай» подготавливал к чтению какого-нибудь Филипа Дика, с его навязчивой идеей нереальности реальности («Жизнь — это сон» — вполне обыденный «трамвайный» заголовок). В № 7 за 1990 год и вовсе опубликовано гностическое стихотворение «Божья коровка». Начинается оно следующим образом:

Гуляла за городом Божья коровка,

По стеблям травинок карабкалась ловко,

Глядела, как в небе плывут облака…

И вдруг опустилась Большая Рука.

Божью коровку сажают в спичечный коробок, коробок кладут в карман пиджака, пиджак вешают в шкаф, который стоит в квартире. Выстраивается иерархия несвободы, скорлупы в скорлупе, из которой последовательно выползает божья коровка. Вскоре насекомое оказывается за окном, на природе:

И вновь на знакомой лужайке букашка,

Под нею, как прежде, колышется кашка,

Над нею плывут в вышине облака…

Но смотрит на мир осторожно коровка:

А вдруг это тоже большая коробка?

Где солнце и небо внутри коробка?

Это как содержание гностической традиции (тварный мир — набор коробок в коробке, которые клеит Демиург), так и посыл постмодернистской литературы (ставящей реальность под сомнение), как платоновский, так и постструктуралистский анализ мира (миф о пещере, симулякры и симуляции), к тому же затрагивается восточная традиция буддизма-индуизма. Полный охват, общее произведение для всех. Кто знает, какой задумчивый ребёнок, прочитав когда-то об освободительном походе божьей коровки, теперь участвует в дискуссии о том, не является ли наш мир компьютерной симуляцией?

Эта же рекурсивность раскрывается в рассказе «Заводной мир» (№ 9, 1991). В мире, где даже река и Солнце были заводными, вдруг кончился завод у Большой Пружины. И всё остановилось. Неожиданно появился Часовых Дел Мастер, который завёл Большую Пружину и исчез. Мир пошёл своим чередом:

Никто в этом огромном мире не заметил временной остановки. Никто даже не догадывался о Часовых Дел Мастере.

А Мастер, глядя на Звёзды, ворочался с боку на бок и тихо вздыхал. Он ведь тоже был заводным. И хотя завод Его был рассчитан на Вечность, но кто знает?.. Гарантия — вещь ненадёжная. Особенно в этом хрупком мире, который так и норовит сломаться.

Встаёт вопрос: кто завёл Часовых Дел Мастера, заводящего Большую Пружину? «Трамвай» как бы задавал оптику постоянного восхождения, преодоления, освобождения, заключавшегося не в конечной цели, а в самом процессе познания. Заводной мир спасает Мастер, у которого тоже есть свой завод, а значит, что-то стоит над тем, кто стоит над миром. В «Трамвае» было интересно задумываться о порядке тайны, о том, как физически (и не только!) устроена вся Вселенная. Выбрался из первой коробки, попал во вторую, чуть попросторней. Прогрызся в третью, но и дальше — картон. И так до полного освобождения и опрощения, как в абсурдистской истории о селёдке (№ 12, 1990):

— Давай полакомимся селёдкой, — предложил мне папа. И воткнул в селёдочную банку консервный нож.

А банка к-а-ак бабахнет! Селёдка ка-а-ак разлетится!

Летает она по квартире и кричит:

— Швабода! Швабода!..

Апофеоз данного делания можно было прочитать в третьем номере за 1991 год. Рассказ назывался крупно, заглавно: «ВСЕ МЫ ИНОПЛАНЕТЯНЕ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ». Раскроешь такое лет в шесть, и всё, вся будущая жизнь пошла куда-то не туда: в тайгу, за кафедру, в тюрьму, в скит, в бег на край света, в путешествие на Тральфамадор... Герой этого рассказа — некий Папа, который верит в инопланетян. К слову сказать, журнал создал особого литературного героя — трамвайного, так сказать, папу. Папы эти были странны до невозможности — искали чего-то, думали, травили клопов, с надеждой заглядывали под кровать, уходили бродить, превращались в птеродактилей, верили в то, во что нельзя верить, работая. Большой вопрос, откуда такие папы вообще могли взяться, но ответ почему-то ясен: если есть необычные дети — будут и необычные папы.

В рассказе про инопланетян приведено нонконформистское суждение:

— Ничего, такова жизнь. Приехал на курорт — погулял — заболел — выздоровел — сел в тюрьму — вышел — женился — поехал на курорт — умер…

Опять же, как Розанова не вспомнить:

Родила червяшка червяшку.

Червяшка поползла.

Потом умерла.

Вот наша жизнь.

На слух с «червяшкой» перекликается рассказ Людмилы Петрушевской «Пуськи бятые» (№ 6, 1991), где нет привычных слов, а только «усяпал», «напушка», «некузявый». Детская «глокая куздра» показывает, что семантику слова можно понять из его морфологии. В «Трамвае» вообще было много языковых экспериментов с примерами из русского футуризма. Ничего удивительного — где говорить о таком, как не среди детей, обожающих изобретать «секретные» языки? Ещё Ричард Фейнман в «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!» рассказывал, как на детском утреннике он прочитал стихотворение на несуществующем языке:

А ТУЦЦО ЛАНТО

— Поиси ди Паре

ТАНто САка ТУЛна ТИ, на ПУта ТУчи ПУти ТИ ла.

РУНто КАта ЧАНто ЧАНта МАНто ЧИ ла ТИ да…

Дети обхохатывались, и после выступления взрослые заспорили — латынь это была или итальянский, на что Фейнман ответил: «Спросите ваших подопечных — они-то сразу поняли, что это за язык».

Так и с «Трамваем». Он не во всём понимался, но мгновенно считывался, поражал не текстом и рисунками, а тем, что их создавало, — сказкой, волей, намерением. Читал «Трамвай», читал… и подудонился.

Находилось место ужасу. Рассказ «В царстве вечного мрака» (№ 8, 1990) начинается согласно своему названию:

Я проснулся среди ночи от тревожного чувства, будто кто-то зовёт меня издалека. Зов повторился, и я расслышал странные слова: «Вечный Мрак ждёт тебя. Иди…» Стало холодно. Мой пёс поднял голову и посмотрел на меня тоскливо.

В рассказе «Как я стал мухой» (№ 12, 1993) описывается кафкианское превращение в муху, показанное через последовательную коммерческую операцию: сначала незнакомцу продаётся сердце, потом мозг, пока в собственности не остаётся одна душа:

— Хотите стать мухой? — неожиданно предложил он.

— Мухой? — переспросил я.

— Ну да, — кивнул странный человек. — Будете тут летать вокруг лампочки. Жужжать. Ну-ка, пожужжите немного.

— Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж, — пожужжал я.

— Вот видите, как у вас хорошо получается, — небрежно похвалил он меня.

Так я стал мухой.

Превратится в муху может любой — достаточно выгодно реализовать себя.

Читателя обильно знакомили с различной нечистой силой. Это не мешало православным вставкам в журнале, а скорее, напоминало Розанова: «Язычество есть младенчество человечества, а детство в жизни каждого из нас — это есть его естественное язычество». Такое инстинктивное понимание одушевлённости мира, где у огня тоже есть гимн (в № 2 за 1991 год был приведён отрывок из Ригведы, гимн Агни). А иногда ужастики были просто ужастиками — рассказами о вурдалаке или о сбежавшем носе.

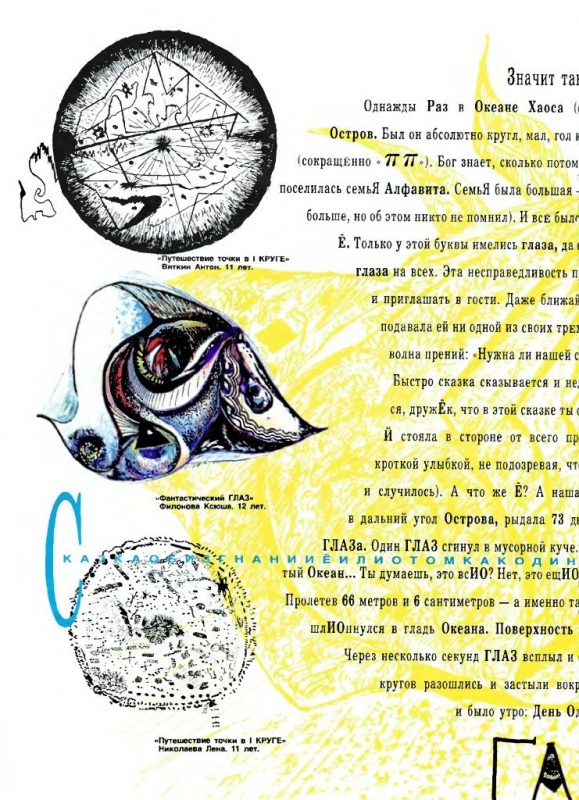

Но истинный ужас «Трамвая», как и вообще чьего-то неосторожного детства, был напечатан в 1991 году, да к тому же дважды. Речь о «Сказке об изгнании Ё, или о том, как один глаз превратился в восемь точек зрения» (№ 1, 1991) и «Сказке об изгнании Ё, или о том, как один глаз превратился в семь точек зрения» (№ 5, 1991). Видимо, результаты печати были столь шокирующими, что изгнанный глаз не успел превратиться в шесть точек зрения. И хорошо. Если бы глаз завершил свою одиссею, оказался бы завершён какой-то жуткий ритуал и реальность бы разошлась, явив в наш мир то, что в нём быть не должно.

Трудно сказать, что это и о чём. Вероятно, уроки «Ё программы» хотели показать не просто множественность познаваемого, но множественность познающего, во взгляде которого может быть сколько угодно «Таблиц Умножения и Алфавитов». Внемлющему обещали полёт, но антиэгалитарно предупреждали: «Бог Тебя упаси взлетать вместе со всем стадом». Провозглашая независимость художника от колбасы, «Ё программа» обещала:

Вместе с Тобой мы будем выковыривать О, как изюм, из бесконечной космической булки познания и… усваивать. Если делать это легко и весело, то внутри у ТЕБЯ появится свой собственный Космос.

Дальше, собственно, начинался урок. Назывался он обнадёживающе: «В Круге Первом». И этот тот случай, когда ученик с радостью предпочёл бы сдвоенную алгебру с итоговой контрольной. Итак, в Океане Хаоса родился Остров, на котором зажил Алфавит, но из него оказалась изгнана буква Ё. Буква так расстроилась, что выплакала свои глаза-точки, один из которых сгинул, а другой с потоком слёз уплыл в океан, где от него разошлись семь правильных кругов: «И был вечер, и было утро: День Один». К тексту, врезавшись в него подстрочником, предлагался ряд вопросов различной степени психоделичности. Сами страницы были оформлены в душераздирающем авангардном стиле с шизофреническими рисунками глаз, сделавшими бы честь Альфреду Кубину. В мифологическом тексте встречалась интересная нумерология, в частности: «66 метров и 6 сантиметров» и «рыдала 73 дня и 3 ночи». Цифра 733 есть число с весьма неочевидными связями. Возможно, оно ничего не значит, либо отсылка его лежит на самой поверхности. А так 733 = 17+26+35+44+53+62+71+80, что вполне соответствует восьми точкам зрения. Задачка, которая всё ещё ждёт юного нумеролога.

Второй Круг предварялся цитатой из теоретика искусства Пауля Клее: «Чем ужасней окружающий нас мир, тем абстрактнее искусство». Эпиграф был подобран тематически: в новой истории ГЛАЗ попадает в Большой Оркестр, где не слышит, а как бы видит музыку, проникает в неё геометрически, наблюдая, как «копошились и вибрировали острые, тупые и прямые углы». То есть музыка выступает абстракцией, она звучит не непосредственно, а через цвет («чёрный» и «белый») и через геометрические фигуры («углы»). Это прямое переложение художественных идей Клее, для которого абстракция скрыта от прямого наблюдения, она не наглядна, содержится не в изобразительных формах (линии, например), а во взаимодействии, динамике, сопряжённости, в понятиях движения и силы. Поэтому ГЛАЗ воспринимает музыку визуально, а не на слух. Неумолимый подстрочник же даёт домашнее задание: «Разрежь музыку, посмотри, что у неё внутри, и нарисуй увиденное».

Ад, где твоя погибель? Батай, где твой глаз?

После такого требуется расслабиться. Прочитать что-нибудь простенькое (№ 4, 1991):

Ёжик-портняжка

Сшил себе рубашку

И пришил иголки,

Чтоб не съели волки.

Конечно, «Трамвай» не был тайным алхимическим журналом с некими сокровенными смыслами. Он, как и всякое великое открытие, был многослойным, пирогом с тайной начинкой был, насыщающим не желудок — сердце и ум. Сомнительные, с точки зрения взрослых, темы — вспомним то встревоженное письмо — соседствовали с вполне понятным умилением над ёжиком-портняжкой. «Трамвай» был современен и не-современен, мог ехать туда и сюда, одновременно бытуя как журнал для самых маленьких со смешными картинками и как гримуар, где записаны первые откровения о мире огненном. Это было что-то неповторимое, приходящее лишь однажды. Близко к «Трамваю» стоял только альманах «Кукареку», достойный отдельного обозрения. А ведь какой охватывает страх, когда окрепшие зачем-то руки вдруг находят «Трамвай»: бывает же, что извлечённый из детства артефакт разочаровывает, ибо работал он на простом впечатлении. И какая радость, и какое внутри торжество, когда понимаешь — нет, «Трамвай» освоил принципиально другие законы.

Так каков же итог «Трамвая»? Что он сказал и что из этого вышло? Да и при чём тут вообще Розанов? Так совершенно ни при чём. Розанов, чудаковатый и неуместный мыслитель, не должен был становиться зачином к размышлениям о детском журнале, но ведь и детский журнал не должен вспоминать Пауля Клее и давать фантастический глаз в разрезе. «Трамвай», как и его тёзка на рельсах, ездил расхлябанно, раскачиваясь, и на остановках в него мог войти кто угодно. И это первый «Трамвая» вывод, первый урок. Немудрено издавать журнал анархический или оккультный, что всегда будет ещё одной бумажкой для своих. Настоящие диверсии осуществляются тайно, внутри чего-то обыденного и лежащего прямо перед глазами — так замысел расходится наиболее широко, волнами, уходит на глубину и проявляется вдруг, у людей самых разных занятий и предпочтений. И отсюда же вывод второй. «Трамвай» не запорошил воображение чехардой пустотных картинок, а передал через них смысл и направление — в небо, океаны, в звуки, слова, цветы и себя. Это было послание, и оно оказалось считано. Письмо в бутылке нашло адресата, и тот отправился на поиски затерянного острова. Иными словами, «Трамвай» сложил огромный круг помнящих — людей, которые в детстве прикоснулись к изменившему их сокровищу и понесли дальше что-то негаснущее, греющее, вечное.

Тридцатилетние, только-только вступившие во взрослую жизнь, люди эти, вроде бы разобщённые, обладают чем-то общим — хотя бы детством, проведённым за одним и тем же журналом. Кто знает, к чему это всё приведёт. Может, кто напишет великую книгу или картину. Сделает что-нибудь. Совершит. А может, случится ещё что-нибудь. Может же?.. Может! Почему нет?

Трамвай едет по рельсам. А потом сходит с них.

Володя Злобин